Chronik

Betrachtungen zum Kleingartenverein „Lübecker Ecke e.V.“

Autor: Matthias R.

Am 02. Juli 2017 beging der Verein den 100. Jahrestag seiner Gründung. Und wenn man diesen langen Zeitraum des Bestehens eines Vereines anschaut, dazu die vielen politischen Epochen, welche in diesem Zeitraum prägend waren, dann sind 100 Jahre Bestehen als Verein schon eine beachtliche Leistung.

Gegründet im vorletzten Weltkriegsjahr 1917 zur Zeit der königlichen Monarchie, danach die Weimarer Republik. 12 Jahre Faschismus und Krieg haben auch im Verein Spuren hinterlassen. Die Zeit danach mit den Hungersjahren und klimatischen Extremen (Winter 1948/ 49), der Neubeginn mit den Vorschriften und manchen Sinnlosigkeiten einer sozialistischen Planwirtschaft und letztlich der Übergang zur sozialen Marktwirtschaft, das alles hat der Verein stets irgendwie gemeistert. Aber jeder Verein hat seine ihm eigene Geschichte. Mit dieser Chronik soll nun versucht werden, die Geschichte des Vereins der Kleingartensparte „Lübecker Ecke“ von 1917 bis 2017 aufzuarbeiten und so gut es möglich war und ist, darzustellen.

Die dieser Chronik zugeordnete Zeittafel für den Verein soll nur in kurzer Form die Ereignisse der Jahre wiedergeben. Aber es macht sich notwendig, auf verschiedene Ereignisse ausführlicher einzugehen.

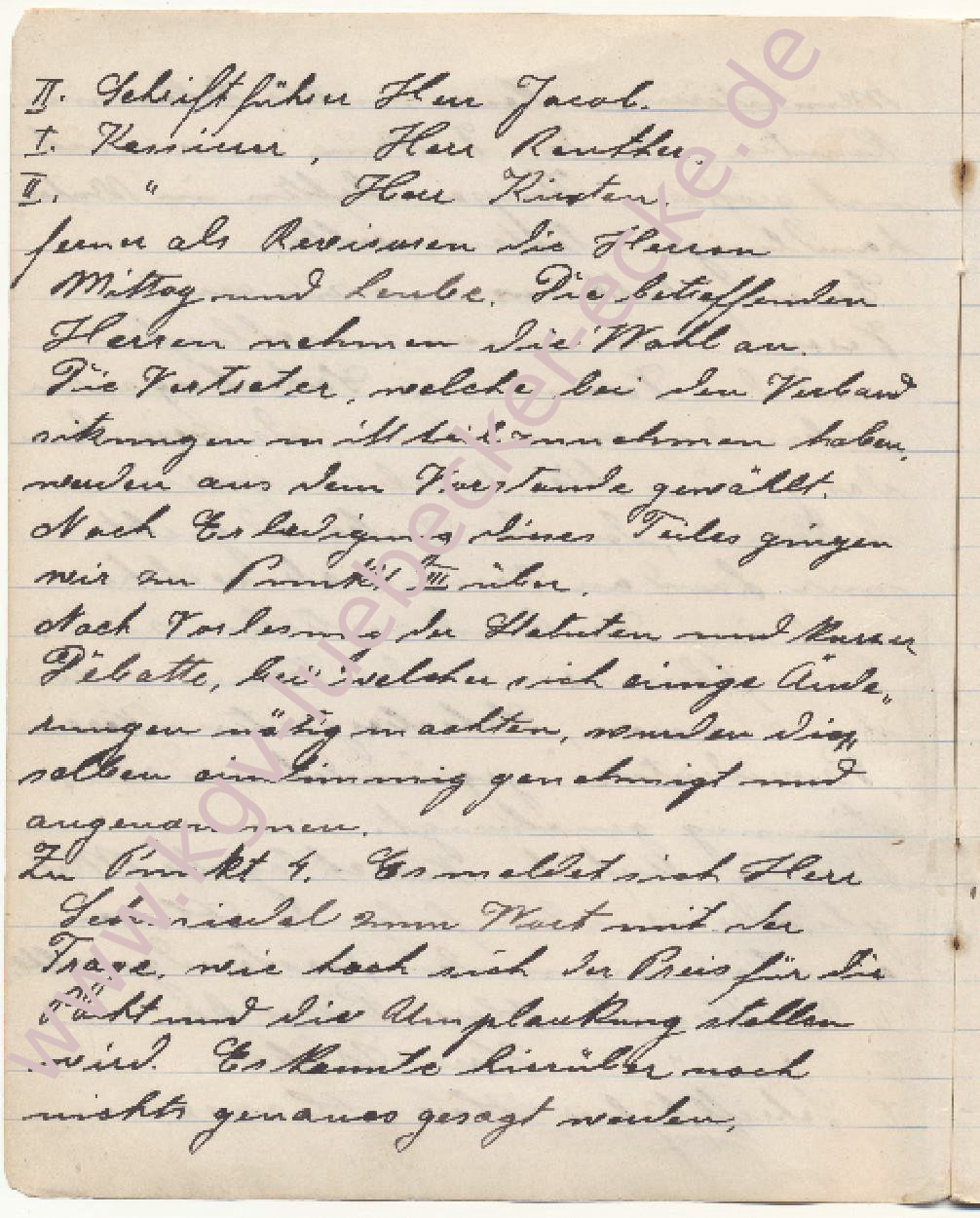

Zunächst galt es, alles Material, was es über den Verein gab, zu sichten, zu sortieren, auf seine Glaubwürdigkeit prüfen, was aber nicht so einfach war. Es war noch einiges an Unterlagen vorhanden. Und das es auch noch ein Protokollbuch mit der Niederschrift der Gründungsversammlung vom 02.Juli 1917 und weiteren 39 Versammlungsprotokollen gab, war schon mal ein guter Anfang. Am 23.06.1926 war die letzte Protokollniederschrift. Das altdeutsche Schriftbild musste, zum besseren verstehen, in das heutige deutsche Schriftbild gewidmet werden. Niedergeschrieben waren insgesamt 40 Protokolle, aber das vom 30.04.1924 war absolut nicht lesbar.

Es ergab dann die weitere Sichtung des Buches nicht allzu viel an verwertbaren Fakten wieder. Inhaltlich waren die wichtigsten Belange des Vereins gemäß seiner Zeit festgehalten, für eine Chronik wäre etwas mehr an Ökonomie und Zahlen dienlich gewesen. Doch auch mit dem Vorhandenen konnte man sich ein Bild vom damaligen Vereinsleben machen. Es musste schon damals mit disziplinarischen Mitteln die Ordnung im Verein durchgesetzt werden, es wurde z. B. der heimliche Verkauf eines Gartens behandelt und es sollten Vereinsmitglieder ausgeschlossen werden, weil sie es nicht für nötig hielten, die Versammlungen des Vereins zu besuchen. Allerdings gab es auch Bestrebungen, die Mitglieder stärker in das Vereinsleben einzubinden. Erreicht wurde es damit, den Versammlungsturnus von zunächst jährlich einmal, später monatlich abzuhalten, zwecks des besseren Kennenlernens. Dazu kamen auch vielfältige kulturelle Aktivitäten wie Tanzabende oder Ausflüge. Auch eine Vereinsbibliothek wurde eingerichtet, das ist nicht unbedingt die Regel für einen Gartenverein. Es wurden dazu auch entsprechende Ausschüsse im Verein gebildet, welche dann auch sehr aktiv waren. Damit wurde der Gemeinschaftssinn im Verein

stark geprägt. Akribisch sind die Wahlen der Vorstandsmitglieder und deren Funktionen festgehalten, die alltäglichen Probleme wie Saatgut- und Düngemittelbeschaffung waren angesprochen, man ging auf das Einhalten der Ordnung ein und kämpfte immer wieder mit der Baugenossenschaft bezüglich der Pachtpreise. Was aber auffiel, es wurde in keinem der Protokolle etwas zu Politik oder Wirtschaft erwähnt, fiel doch in den Berichtszeitraum von 1917 bis 1926 unter anderem der Sturz der Monarchie, die Weltwirtschaftskrise und die Inflation, aber auch die Spanische Grippe. Also haben diese Ereignisse dem Verein wahrscheinlich nicht wirklich geschadet. Toll klang allerdings der monatliche Mitgliedsbeitrag aus dem Protokoll vom 05.12.1923, da war man mit 30 Milliarden dabei.

Man kann für die Gründung des Gartenbauvereins und die Erweiterung in seiner heutigen Form nun folgende Ausgangspunkte annehmen: es war zunächst die Arbeitsstelle, die Werkstätten der Eisenbahn und die Wohnhäuser entlang der Weißeritz als Werkswohnungen. Fehlte also nur noch ein Garten. Laut dem Protokoll vom 02.07.1917 gab es wohl schon im Vorfeld Bemühungen für Gartenpachtland. Es wird aufgeführt, dass ein Kollege Kleinert einen entsprechenden Antrag an den Hofrat Bouche gerichtet hatte, wegen Überlassung von Feld zum Gartenbau. Ein Herr Franz vom Schrebergartenverband machte dann darauf

aufmerksam, dass man sich beeilen müsse, da der Schrebergartenverband und der evangelische Arbeiterverein bereits das ganze Land überwiesen erhalten hätten. Er empfahl, sich zum Verein zusammenzuschließen und den Verein dann beim Schrebergarten Verband anzumelden. Damit kam es am 02.07.1917 zur Versammlung der zukünftigen Gärtner mit der abschließenden Gründung des Gartenbauvereins. Inhaltlich lässt das Protokollbuch den Schluss zu, das es sich vorrangig um Beschäftigte der sächsisch-königlichen Eisenbahn handelte, welche dann dem Verein den Namen „Providentia“ gaben, rückführend auf die römische Göttin der Vorsehung (des Herrschers von Rom und den Römern). Der Verein trat dem 1911 gegründetem Verband für Schrebergärtner bei. Damit wurde auch die Gemeinnützigkeit dem Verein zuerkannt.

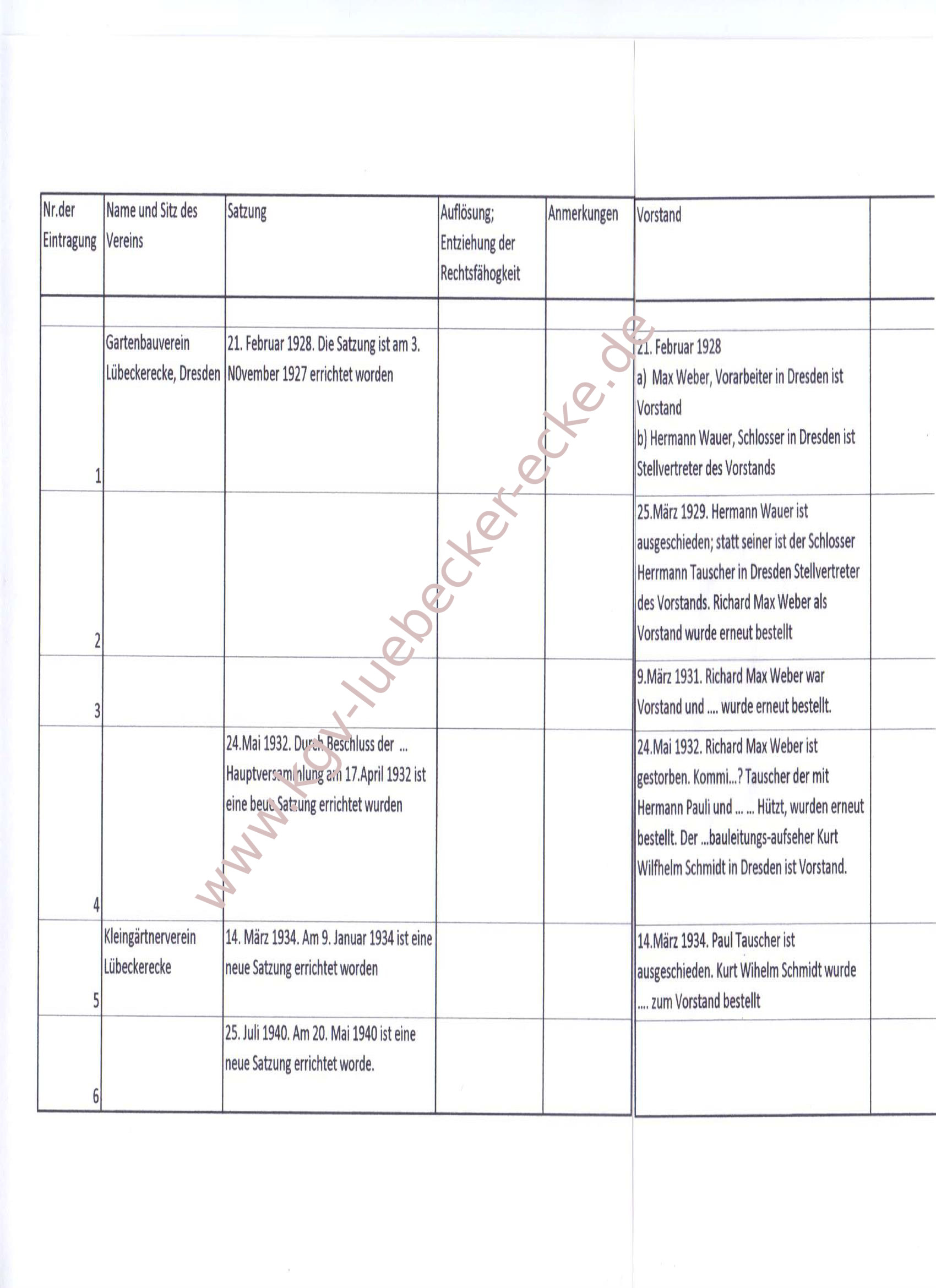

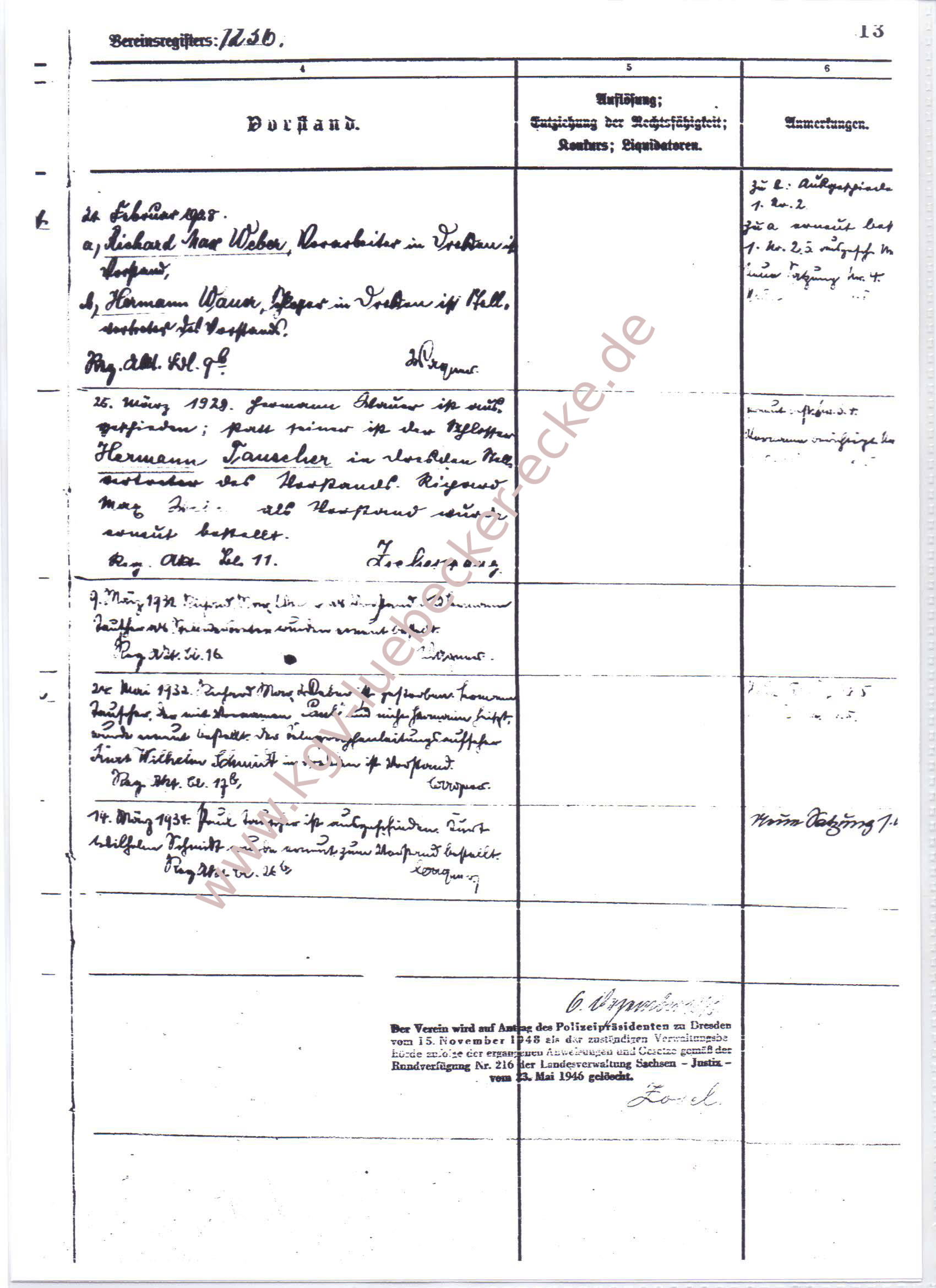

Es wurde ein Vorstand bestellt, mit einem Stellvertreter sowie zwei Kassierer, zwei Schriftführer und für die Revision wurden ebenfalls zwei Vereinsmitglieder benannt. Ein Statut wurde verlesen, debattiert und anschließend einstimmig bestätigt. Über den Pachtpreis konnte noch keine Verbindliche Aussage gemacht werden. Rechtsfähig war der Verein aber nicht, das wurde er erst mit dem Eintrag ins Vereinsregister der Stadt Dresden im Jahr 1928 (Nummer 1236).

Die Gründung als Verein war Bedingung für die Erlangung von Gartenland der gekündigten Ländereien des Kammergutes Cotta. Das Flurstück Nr. 446 ist ein zu Dresden Friedrichstadt gehörendes Grundstück. Die Lübecker Straße ist die Grundstücksgrenze zwischen Friedrichstadt und Cotta, das Gelände gehört auch heute noch zu Friedrichstadt, wird aber auf Grund der Nähe zu Cotta von selbigen teilweise mit verwaltet. Das gesamte Areal, angefangen von alten Cottaer Dorfkern bis hoch zur Wernerstraße wurde in diesem Zeitfenster (so ab1911) zu Kleingartenland umgewidmet. Es gab aber für jeden Verein unterschiedliche Herangehensweisen. Man kann da auch etwas aus den vorhandenen Chroniken der benachbarten Gartenvereine erfahren (siehe auch Übersichtskarte der angrenzenden Gartenvereine im Anhang).

Am 02. Februar 1915 wurde im Stadtrat von Dresden der Beschluss erlassen, dass das Grundstücksamt Flächen für Gärten bereit zu stellen hat und dazu entsprechenden Vorschläge zu machen sind. In einem Erlass vom 20.12.1916 hat sich auch das Kriegsministerium für die Schaffung von Kleingärten stark gemacht. Und es wurde im Beschluss vom 18.05.1916 der Stadt Dresden auf die dringende Bereitstellung der Wasserversorgung für Gärten und Pachtland hingewiesen. Im Protokoll des Vereins vom 08.04.1925 wird gebeten, das Wasser recht bald anzustellen, was vom Vorsitzenden so bereits angeregt war, es gab um diese Zeit also schon eine direkte Wasserversorgung für unser Gartenareal. Die Parzellen sollten zwischen 200 – 250 qm groß sein. Das und noch einige andere positiven Aspekte machten es zur damaligen Zeit ziemlich einfach, Land zur Gartenbewirtschaftung zu erlangen (ist heute gar nicht mehr Vorstellbar).

Es gab also erst mal ein Gründungsprotokoll und Protokolle zum Vereinsleben. Aber es gab noch einiges an Unterlagen, was den Zeitraum um 1917 betraf und dem Chronisten doch in einige Schwierigkeiten brachte. Denn es fanden sich in den Unterlagen noch zwei Ordner in denen fein säuberlich die Gärten von 1 bis 281 aufgeführt waren und zwar mit Name, Adresse, Beruf, Größe des Gartens, mit oder ohne Laube sowie eine erfasste Grundfläche als Skizze, beginnend 1916. Trägt man diese Daten als Ersterfassung zur Bewirtschaftung der einzelnen Parzelle in das Areal des Grundstücks ein, ergibt das ein total unlogisches Geflecht für eine Gartennutzung auf dem gesamten Areal, soll heißen, das viele Parzellen vorerst ungenutzt brachlagen. Von den 281 Parzellen waren bis 1925 etwa 118 vergeben, die restlichen 163 Parzellen wurden dann wohl später bewirtschaftet. Im Bericht des Dresdner Verkehrsverein vom 05.10.1920 über den Gemüseanbau der Dresdner Kleingärten wird der Verein Providentia mit 108 Gärten angegeben. Wobei aber wiederum im Protokollbuch vermerkt ist, das es am 03.01.1923 43 aktive Mitglieder und am 07.06.1925 67 aktive und passive Mitglieder gab, allerdings könnte es auch Mitglieder ohne Garten gegeben haben. Im Schnitt wurden vom Protokollführer zwischen 15 bis 30 Teilnehmer an den Sitzungen bis 1926 festgestellt. Da es keine weiteren Anhaltspunkte gab, welche konkret eine Aussage zum

Wachstum des Vereins treffen könnten und wie genau es nun wirklich war, lassen wir es dabei bewenden.

Aber es gab noch einige Gemeinsamkeiten zwischen dem Protokollbuch und den o.g. zwei Ordnern: die im Protokollbuch eingetragenen Pächter Max Weber (keine Angabe, welcher

Garten) und Hermann Wauer (Garten 51 ab 1917) sind dann 1928 im Vereinsregister als Vorsitzender und Stellvertreter des Vereins eingetragen. (Siehe auch Punkt 06, Ergänzung zur Zeittafel…)

Weiterführend für die Chronik war dann das Kassenbuch des Vereins; beginnend 1936 bis weit in den Sozialismus hinein, 1966 gab es die letzten Einträge. Für den Zeitraum zwischen 1926 bis Ende 1935 gibt es, was das Vereinsgeschehen betrifft, keine Informationen. Festzustellen sind nur weitere Eintragungen aus dem Vereinsregister Nr. 1236: 25.03.1929 Hermann Wauer ist ausgeschieden, statt seiner wurde der Schlosser Hermann Tauscher Stellvertreter des Vorstandes (Garten 53, ab 1917)

Eintrag 24.05.1932: durch Beschluss der Hauptversammlung am 17.04.1932 ist eine neue Satzung in Kraft getreten. Der Vorsitzende, Max Weber war verstorben und es wurde der Bauleitungsaufseher Kurt Wilhelm Schmidt zum Vorstand einbestellt.

Eintrag 14.03.1934: trat durch Beschluss vom 09.01.1934 wiederum eine neue Satzung in Kraft. Ausgeschieden ist der Kollege Tauscher, der K.W. Schmidt wurde neuer Vorsitzender. (ev. der Schmidt vom Garten 219, Eintritt 1921?)

Eintrag 25.07.1940: es wurde erneut eine neue Satzung errichtet.

Der letzte Eintrag unter dieser Vereinsregisternummer (1236) ist der Antrag auf Löschung des Vereins am 15.11.1948 durch die Polizeibehörde.

Für die weiteren Geschehnisse wurde das noch vorhandene Kassenbuch des Vereins akribisch durchgearbeitet. Da gibt es viele verwertbare Eintragungen, man musste sie nur richtig zuordnen. Das Buch wurde vom 01.01.1939 bis 31.12.1966 durchweg geführt. Damit kann schon anderslautenden Meldungen widersprochen werden, das nach 1945 der Gartenbetrieb bis 1948 zum Erliegen kam.

Zur Intensivierung dieser Chronik wurden im Staatsarchiv des Freistaates Sachsen, im Stadtarchiv von Dresden und der SULB versucht, noch etwas mehr an Material zu finden, allein die Ausbeute war nur sehr allgemein, etwas konkret Verwertbares für unsere Vereinsgeschichte war kaum dabei. Einiges konnte man zuordnen, dass traf aber auch für andere Gartenvereine zu. Auch im Stadtverband gab es keine konkreten Informationen zu unserem Verein.

Doch es gibt noch so einiges aus der Vereinsgeschichte zu berichten. Da wäre das Vereinsgebäude zu nennen, auch als Kultur- oder Klubhaus deklariert.

Für einen großen Verein war es notwendig, einen zentralen Punkt zu schaffen. Da war in den ersten Jahren der Garten Nr. 37, günstig gelegen am Eingang der Lübecker Straße, der Anlaufpunkt. Wenn er auch viele Jahre ausreichend war, irgendwie musste eine bessere Lösung für so eine große Anlage geschaffen werden. Man muss noch heute Herrn Otto Brettschneider, seinerzeit Vorsitzender des Vereins, dankbar sein, so ein Projekt entgegen aller Widrigkeiten in Gang zu bringen und auch zu vollenden. Und den Hut ziehen, wenn man von den Schwierigkeiten erfährt, welche dieses Projekt mit sich brachte. Otto Brettschneider war seit 1923 Mitglied im Gartenverein, bewirtschaftete den Garten 246 und war von Beruf Bohrer, wahrscheinlich bei der Eisenbahn. Leider ist über ihn nichts weiter bekannt, er hätte auf alle Fälle eine Ehrenmitgliedschaft verdient.

Bereits 1951 wurden die ersten Entwürfe für ein Klubhaus auf dem Gelände des Vereins vorgestellt.

Geplant war:

ein großer Saal für etwa 100 Personen, dazu eine Bühne mit Garderoben, ein Gaststättenbereich mit etwa 45 Plätzen, den Küchenbereich, Toiletten, Vereinsbüro und eine Unterkellerung des Wirtschaftstraktes. Beheizt werden sollte mit 3 großen Kachelöfen. Ein zweiseitig abgeschrägtes Kaltflachdach, eingedeckt mit Dachpappe, der Dachboden sollte nicht gedielt sein, es mussten aber Laufstege vorhanden sein für den Schornsteinfeger oder anderer Maßnahmen. In Folge gab es noch bauliche Änderungen und vieles wurde erst später

realisiert, zum Beispiel kam 1964 erst der Anschluss an das städtische Abwassersystem, bis dahin tat es eine Klärgrube. Der Entwurf stand, es galt nun die erforderlichen Baugenehmigungen einzuholen und dabei spielte die Finanzierung und die Materialbeschaffung die größte Rolle. Aus dem umfangreichen Material zum Baugeschehen können hier nur einige Daten und Fakten dargelegt werden:

Kalkuliert wurden in Summe 80.000 M, etwa 20.000 M sollten an Eigenleistungen erbracht werden. Dazu musste die Notwendigkeit der Baumaßnahme bei den staatlichen Organen ein offenes Ohr finden, was durch Anschreiben an alle Massenorganisationen von Seiten der Kleingartensparte auch gemacht wurde. Es gab Anschreiben an den Rat der Stadt Dresden – Nationales Aufbauwerk, an die Redaktion der Gartenzeitung „Der Kleingärtner“; einbezogen wurden auch die Blockparteien, die FDJ, der Kulturbund und natürlich auch der FDGB, welcher zu dieser Zeit die Belange der Kleingartenvereine vertrat. Auch sollte das Klubhaus für andere Einrichtungen zur Nutzung verfügbar sein, was vor allem die umliegenden Gartenvereine und den Wohnbezirk betraf. Vom Kreisverband Dresden gab es für das Projekt die volle Unterstützung.

Die nächste Hürde war dann die Finanzierung. Hier findet man in den Unterlagen viele Anschreiben. Eines davon erging auch nach Berlin an das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft der DDR zur Unterstützung des Kreditantrages, Selbiges verwies dann an die Zuständigkeit des Rates der Stadt Dresden. Man stellte den Antrag auf Zuweisung von Lottomitteln zur Finanzierung, diesem wurde nicht stattgegeben. Und ein Kredit bei der Stadtsparkasse kam zunächst wegen den hohen Tilgungszinsen vorerst nicht in Betracht. Letztendlich wurde im Einklang mit der Darlegung, wie denn die Materialfrage gelöst werden kann, die Finanzierung angeschoben. Und es gab einen Finanzierungsplan, Gesamtbaukosten = 86.386.- M, Eigenleistung = 18.534.- M und ein Darlehn in Höhe von 43.000.- M bei der Sparkasse. Und die in der damaligen Zeit sogenannten Aufbaumarken des NAW bildeten bei der Finanzierung auch einen großen Anteil. Auch die Gartenfreunde leisteten ihren Beitrag.

Der Bau wurde nun in mehrere Bauabschnitte unterteilt, diese wurden dann entsprechend abgerechnet und für den nächsten Bauabschnitt erfolgte wiederum der Finanzierungsantrag.

Eine Abbruchgenehmigung der Ruine Gutenbergstraße 5 wurde erwirkt, welche für das entsprechende verwertbare Baumaterial sorgte. Für diese Genehmigung mussten allerdings einige Bedingungen erfüllt werden:

es musste eine baupolizeiliche Genehmigung vorliegen, es dürften keinerlei Kosten für den Eigentümer entstehen, keine Verantwortung für eventuelle Unfälle und die Ruine muss so abgebrochen werden, dass das Grundstück einzuebnen geht.

Das waren die Bedingungen der Dresdner Wohnungsbaugenossenschaft.

Des Weiteren galt es, die entsprechenden Fachfirmen an das Projekt zu binden. Und damals wie heute hatte man sich auf verschiedene Angebote zu orientieren, was letztlich das günstigste Preis / Leistungsangebot betraf. Es mussten die Konstruktionsunterlagen fachlich geprüft werden, der Bau auf Pachtland war zu genehmigen sowie die Eintragung ins Grundbuchamt musste erfolgen. Für die einzelnen Gewerke kamen überwiegend positive Rückmeldungen, aber von den 5 Angeboten an Baufirmen wurden 4 wegen bereits anderen Aufträgen negativ beantwortet. Aber es gab dann doch noch ein Unternehmen, welches den Bauauftrag annahm. Und es mussten viele Zugeständnisse in der Ausstattung gemacht werden, da es vielmals an Material mangelte. Ein Großteil an Veränderungen im Vereinsheim wurde nach 1990 durchgeführt, da gab es neue gesetzliche Vorgaben für den Gaststättenbetrieb, den Küchenbereich sowie für die Toiletten.

Die Gaststätte wurde umgebaut, der große Ofen im Gastraum, welcher nicht mehr betriebsfähig war, wurde abgerissen, ein neuer Tresen in den Gastraum gesetzt und durch eine Brauerei wurde als Sponsoring der Gastraum mit neuen Tischen und Stühlen ausgestattet. Die Elektroanlage wurde saniert, es gab malermäßige Instandsetzungsarbeiten. Zur notwendigen Sicherung des Gebäudes wurden auch die Außentüren gewechselt, der Eingangsbereich wurde mit einer Holzverkleidung ausgestattet und noch viele werterhaltende Maßnahmen wurden durchgeführt. Auch das Dach des Vereinshauses wurde neu gedeckt.

Im weiteren Verlauf dieser Chronik sollen auch andere Maßnahmen im Verein ihren Platz finden. Da sind erst mal die Medien Wasser und Strom. Es gab da mal die alte Weisheit: „Wasser muss, Strom kann“ für einen Garten. Sicherlich braucht der Gärtner unbedingt Wasser, allerdings haben sich die Ansprüche, was den Strom anbelangt, im Laufe der Zeit doch geändert. Da wurde schon in den 1970 er Jahren der Ruf nach Strom im Garten laut, gab es doch mittlerweile neue technische Möglichkeiten für den Gärtner. Und eine Beleuchtung in der Laube hatte auch seine Vorteile, genau wie der selbstgebaute Rasenmäher. Die Kaffeemaschine und der Kühlschrank im Garten waren auch kein Novum mehr, ebenso die Bohrmaschine mit aufgesetzter Heckenschere.

Es wurde zunächst eine obererdige Anlage mittels Freileitung und Masten im Verein errichtet, welche bis Ende der 1970er Jahre ihren Dienst ganz gut versah. Aber das sog. „kleine Drehstromnetz“ war bald nicht mehr zeitgemäß, zumal in Cotta selbst die Umstellung des Energienetzes angedacht war. Die bestehende Freileitung musste bei der Energieumstellung für die Sparte abgebaut werden denn es war eine Erdverlegung des Stromkabels angedacht. Gleichzeitig wurde das Netz umgestellt. Dazu bedarf es einiger Baumaßnahmen, denn es musste eine Trafostation errichtet werden, in welches dann die Einspeisung vom Energiekombinat Dresden für die Sparte erfolgte. Von der Deutschen Reichsbahn wurde dafür ein Trenn Trafo kostengünstig erworben. Die Kosten der Energieumstellung beliefen sich am Ende auf ca. 22.000.-M, Die neue Anlage sah vor, das immer drei Gärten an einen Verteilerkasten am Weg angeschlossen werden. Die Verlegung der Kabel im Garten zur Laube hatte der Pächter selbst durchzuführen, es sollte aber skizziert werden, wo das Kabel verlegt wurde.

1985 erfolgte die komplette Einschleifung der Energieversorgung an das Netz des Energiekombinates Dresden. Für die Wartung und Instandhaltung der E-Anlage auf den einzelnen Wegen und der Spitze wurde an Gartenfreunde mit Energieberechtigungsnachweis die Verantwortlichkeit übertragen. Es gab auch viele Diskussionen über den Energieverlust im Stromnetz und den Eigenverbrauch der Zähler im Garten. Aber der Verlustausgleich musste erfasst werden und zur Abrechnung an den Gärtner weitergereicht werden.

Auch für Wasser und alle dazugehörigen Maßnahmen wie an.-und abstellen, Entlüftung usw. gab es einen Verantwortlichen im Vorstand. Zur Durchführung seiner Maßnahmen hatte er dann die geeigneten Helfer. Nach erfolgter Kontrolle der Wasseruhren in den Gärten und einer Verplombung konnte das Wasser angestellt werden. Allerding wurde mit der Füllung des Leitungssystems auch eine große Menge an Wasser gebraucht. Diese Menge musste dann bei den Wasserrechnungen ausgeglichen werden.

Vorteilhaft ist es auf Grund der vielen Pächter mit einem umfangreichen Berufsstand viele Maßnahmen im Verein eigenverantwortlich durchführen zu können. Zum Beispiel konnte das Projekt der Energieumstellung Anfang der 80er Jahre in der Planung und Realisierung doch recht günstig gestaltet werden, da ein Gartenfreund die notwendigen Kenntnisse, Erfahrungen für die Projektleistungen dem Verein zur Verfügung stellte und auch dafür verantwortlich war. Auch die Umstellung der Heizungsanlage im Vereinshaus konnte fachlich durch einen Gartenfreund realisiert werden. Mit der Wende 1989 / 1990 gab es dann sehr entscheidende Veränderungen in den Kleingartenvereinen. Vieles war neu zu regeln, es gab neue Begriffsdefinitionen, die bisherige Kleingartenordnung sowie die Kleingartengesetze der DDR wurden ungültig, neue Vorschriften kamen zur Anwendung.

Den Kleingärten wurde wieder der Status „Verein“ zuerkannt, es erfolgten die Eintragungen in ein Vereinsregister. Der Kleingartensparte „Lübecker Ecke“ wurde am 13.11.1990 per Eintrag ins Vereinsregister beim Kreisgericht Dresden unter der Nummer I / 774 wieder der Status „Gartenverein e.V.“ zuerkannt, welcher ja bekanntlich 1948 gelöscht wurde. Fortan war das Bundeskleingartengesetz vom 28.Februar 1983 auch für die Gartenvereine in den neuen Bundesländern gültig. Zunächst gab es dafür im Jahr 1990 Sonder- und Übergangsregelungen. Es musste die Satzung nach den nun gültigen Rechtsvorschriften neu erstellt werden. Die Abrechnung von Wasser und Strom, die Pacht, das Vereinskonto, Umlagen und noch vieles mehr musste neu angepasst werden. Da Strom bereits abgelesen und verrechnet wurde, war der Einbau von Wasserzählern in den einzelnen Gärten eine der ersten Maßnahmen. Bis Ende 1991 war diese abgeschlossen und man lernte, mit dem Wasserverbrauch etwas anders umzugehen. Und noch viel Neues brachte die Wende mit sich, was sich danach in den Abrechnungen der Pächter wiederfand. Da gab es neben den Grundsteuern A und B auch die Regensteuer für das Vereinsgebäude es mussten neue Versicherungen abgeschlossen werden, eine Straßenreinigungsgebühr musste entrichtet werden, mit den neuen Anliegerpflichten musste ein Winterdienst organisiert werden. Und die Arbeit der Schatzmeisterin wurde um vieles umfangreicher. Da hatte der Verein das Glück, eine versierte Schatzmeisterin zu haben. Und die fachliche Kompetenz von ihr und darauf folgend ihre Tochter als Schatzmeisterin haben bis heute einen großen Stellenwert im Verein. In diesen Zeitraum wurde auch die Grundstückszugehörigkeit neu geregelt, ab 01.01.1990 ging das Flurstück an den VEB Gebäudewirtschaft, BT West, Friedrichstraße 57 Dresden, an welchen fortan die Pachtzahlungen erfolgten, das waren 1.706.- DM jährlich.

Ab August 1990 galt auch die neue Bauordnung vom 20.Juli für Kleingärten. Damit waren die externen globalen Baugenehmigungen für Kleingärten nicht mehr gültig. Und Lauben über 24 qm Grundfläche waren bei der Grundsteuer „B“ dabei. Allerdings griff bei vielen Dingen noch der sogenannte Bestandsschutz für Kleingärtner. Es wurde auch die Grundsteuer für das Vereinshaus festgelegt. Durch das Stadtgartenamt, später Grünflächenamt, wurden die Spartenflächen und die Anzahl der Parzellen erfasst. Dass mit der Wende einige Pächter auf Grund der Reisefreiheit und anderer Möglichkeiten (Wohnortwechsel u.ä.) ihren Garten aufgaben, war im Verein überschaubar, wenngleich im Zeitraum 1998 bis 2002 in Summe 58 Pächterwechsel zu verzeichnen waren. Allerdings waren dabei auch einige Kündigungen durch den Verein an Pächter, welche die Pflichten aus ihrem Pachtverhältnis nicht einhielten. Vom Landesverband Sachsen wurde damals die sog. “Grüne Mappe“ an die Vorstände der Vereine übergeben, da war das Neue für die Vereinsarbeit zusammengefasst und es gab auch Vorlagen und Regeln für die Durchführung von disziplinarischen Maßnahmen (Pachtrückstände, schlechte Bewirtschaftung des Gartens usw.). Man muss beim Erstellen dieser Chronik die Arbeit des Vorstandes und deren Mitarbeiter unbedingt einbeziehen. In erster Linie hängt es ja von der Arbeit des Vorstands ab, wie gut oder weniger gut der Verein dasteht. Es gilt für den Vorsitzenden, sich auf ein gutes Mitarbeiterteam verlassen zu können. Und es ist ja nicht gerade wenig, was einer guten Vereinsarbeit heutzutage abverlangt wird, was ja auch eine ehrenamtliche Tätigkeit ist.

Außer dem gewählten ersten und zweiten Vorsitzenden, einer Schatzmeisterin, einen Schriftführer und den Revisor ist es notwendig, die Arbeit auf einen breiten

Mitarbeiterstab, ebenfalls mit der entsprechenden Verantwortlichkeit, zu verteilen. Für die Größe unseres Vereins hatte es sich schon vor der Wende bewährt, eine Aufteilung in vier Teilsparten mit je einem Verantwortlichen einzurichten. Diese schaffen eine direkte Nähe zum Vorstand und sind bei Problemen die ersten Ansprechpartner. So ist es angedacht. Der Kleingartenverein Lübecker Ecke hat auch die langjährige ehrenamtliche Arbeit von einigen Gartenfreunden anerkannt. Diese werden als „Ehrenmitglieder“ im Verein gewürdigt.

Der Koordinator der Arbeitseinsätze, die Fachberater sowie die verantwortlichen Mitglieder für die Medien Wasser und Strom helfen, einen reibungslosen Vereinsbetrieb durchzuführen. Und es gibt auch noch viele Mitglieder, welche verlässlich ihren Beitrag leisten, da ist die jährliche Ablesung der Medien, die Unterstützung bei den Vereinsfesten, bauliche Maßnahmen, welche notwendig geworden sind und noch vieles mehr. Damit ist auch die Möglichkeit der Ableistung der beschlossenen Pflichtstunden gegeben. Denn diese sind für die Werterhaltung des Vereinsgutes ein unerlässlicher Faktor. Mit dem finanziellen Spielraum des Vereins sind Maßnahmen durch externe Firmen kaum mehr zu realisieren, können nur in

Ausnahmefällen genehmigt werden.

Der Kleingartenverein soll noch viele Jahre den Menschen Freude bringen, wenn jedes Mitglied entsprechend seinen Möglichkeiten dazu einen Beitrag leistet, sieht es gut aus. Und es reicht schon, den Garten so zu bewirtschaften, dass man ihn auch als Garten erkennt. Damit wird die Gemeinnützigkeit erhalten, was sich dann finanziell positiv für alle Pächter auszahlt.

Zeitliche Abfolge zur Chronik des Kleingartenvereins

„Lübecker Ecke“

02. Juli 1917

An diesem Tag kam es zur Gründung unseres Gartenvereines. Auf der Gründungsversammlung wurde der Vereinsname „Providentia“ beschlossen. Es wurde ein Vorstand gewählt, bestehend aus dem Vorsitzenden, seinem 1. Stellvertreter, einem 1. und 2. Schriftführer sowie einem 1. und 2. Kassierer. Ferner wurden noch zwei Herren als Revisoren bestellt. Die betreffenden Herren nahmen die Wahl an.

Nach Verlesung der Statuten und einer Debatte, bei welcher sich einige Änderungen nötig machten, wurde die selbige einstimmig genehmigt und angenommen. Der Verein war nicht rechtsfähig trat aber dem 1911 gegründeten Stadtverband der Dresdner Garten und Schrebervereine bei. (01)

1919

Das Reichsgesetz „Kleingarten- und Pachtlandverordnung“ wurde am 31.07.1919 durch die deutsche Nationalversammlung verabschiedet und gab den Vereinen die notwendige Rechtssicherheit, insbesondere zum Pachtzins und Pachtverhältnis. Ein Statut für den Verein wurde verabschiedet und den Mitgliedern ausgehändigt. (02)

1923

Im Protokollbuch wurde im Jahresbericht hervorgehoben, dass der Verein 43 aktive Mitglieder hat. (03)

1923 bis 1925

Der Verein hat inzwischen 67 aktive Mitglieder lt. Protokollbuch zu verzeichnen. (04) Es wird in den folgenden Protokollen auch immer wieder von einem Vertreter der Baugenossenschaft berichtet. Es liegt nah, dass es sich um die 1912 gegründete „Baugenossenschaft für das Personal der sächsisch – königlichen Staatseisenbahnen“ handelt, sie nannte sich ab 1919 Eisenbahnerbaugenossenschaft. Sie trat als Zwischenpächter für die Grundstücke gegenüber dem Finanzamt des Landes Sachsen (seit 1919) als Verpächter und dem Kleingartenverein auf.

1927

Die Mitgliederversammlung beschloss den Eintrag ins Vereinsregister der Stadt Dresden. Die Anmeldung des Vereins mit Einreichung der Unterlage (Satzung und Protokoll der Gründung) erfolgte am 03.November 1927. (05)

1928

Am 21.Februar 1928 erfolgte der Eintrag ins Vereinsregister, Blatt 1236, der Stadt Dresden, Name des Vereins war fortan: Gartenbauverein Lübeckerecke Dresden. Erster Vorstand war Herr Max Weber, Vorarbeiter, Stellvertreter Herr Hermann

Wauer, Schlosser. (06)

1933

Mit der Anordnung der NSDAP, Amt für Agrarpolitik und der Reichsleitung der Kleingartenvereine Deutschlands vom 06.05.1933 wurde die Gleichschaltung der Landes-, Kreis- und Stadtverbände und der dem Verband angeschlossenen Vereinen durchgeführt. Es wurde das Führungsprinzip eingeführt. In Nürnberg fand der 9. Reichskleingärtnertag vom 28.-31.07. 1933 statt. Auf Anordnung der NSDAP wurde der Reichsverbund der“ Kleingärtner und Kleinsiedler Deutschlands“ gegründet. Der 1921 gegründete demokratische Reichsverband der Kleingartenvereine Deutschlands endete damit.

1934

Im Januar 1934 wurde eine neue Satzung erstellt. Diese war von der damaligen NSDAP geführten Stadtorganisation vorgegeben. Sie wurde am 14.März 1934 rechtskräftig. Eine dieser Vorgaben war die Änderung in die Vereinheitlichung der Bezeichnung „Kleingartenverein“, statt wie bisher Gartenverein, Schreberverein und dergleichen mehr.

1940

Im Vereinsregister der Stadt Dresden ist wiederum zum 20. Mai 1940 eine neue Satzung für den Verein zum Eintrag gekommen. Diese war vom Reichsbund der Kleingärtner vorgegeben und vom Vereinsleiter als Erstellt ausgewiesen. Durch die Kriegsereignisse kam das Vereinsleben fasst vollständig zum Erliegen. Aus den Eintragungen im Kassenbuch (1939 bis 1966) sind keine Hinweise auf irgendwelche Feste oder Versammlungen zu erkennen. Es wurde aber weiterhin viel für die Instandhaltung der Anlage nachgewiesen (Zaunsäulen), auch Kranzspenden treten in den Sollspalten vermehrt auf. Die Ausgaben für Rattengift nahmen in Summe zu.

1945

Bei der Bombardierung der Stadt Dresden traf es auch unser Vereinsgelände. In der Nähe des späteren Vereinsheimes und oberhalb der Sparte, in etwa beim Garten 248, 250 soll jeweils ein Einschlag gewesen sein, ganz genau sind die Stellen nicht definiert. Mit Hilfe und Unterstützung der Deutschen Reichsbahn wurden die Trichter verfüllt. Auch die Schäden an der Wasserleitung wurden beseitigt. Entgegen anderslautenden Berichten ging der Gartenbetrieb nach dem Angriff aber weiter, was die fortlaufenden Eintragungen im Kassenbuch des Vereins auch belegen. Im Dezember 1945 wurde das Kleingartenwesen durch den Rat der Stadt Dresden neu geregelt und die Vereine unter kommunale Verwaltung gestellt. (07)

1946

Im Rahmen der Brachlandaktion wurde die Vereinsfläche als Gartenland vorerst bestätigt. (08)

Infolge des Beschlusses der Landesverwaltung Sachsen über die Neuregelung des Kleingartenwesens vom 14.02.1946 wurde unter anderem aus dem Kleingartenverein „Lübecker Ecke“ die Kleingartengruppe „Lübecker Ecke“

1947

Im Verein wurden Wacheinsätze organisiert, es kommt zu vermehrten Diebstählen in der Anlage, allerdings hatten die anderen Gartenvereine auch mit diesem Problem zu kämpfen.

1948

Im September 1948 wurden die Einträge der Kleingartenvereine im Vereinsregister gelöscht. (09)

Im November beschloss die SED, die Organisation der Kleingartenhilfe dem FDGB zu unterstellen. Ungefähr 33.700 Mitglieder wurden in den örtlichen Vereinen umorganisiert. (10)

1949

Für die Kleingartenbeihilfe wurde eine Spende in Höhe von 112.40 M überwiesen. Im Kassenbuch wurden Ausgaben für Schuttfahrten aufgeführt, wahrscheinlich zur Beseitigung der Bombenschäden. Erwähnung findet auch ein Zuschuss für ein Kinderfest.

1950

In Zusammenhang mit den in der DDR vollzogenen Rechts -Reformen müssen sich die Kleingartensparten bei der Volkspolizei registrieren lassen. Es mussten folgende Unterlagen eingereicht werden: eine Liste aller Mitglieder der Gartengruppe, die Vorstandsmitglieder inclusive deren Lebensläufe. In der Anlage wurde der Garten 37 zum Vereinsgarten umgestaltet, er dient in der Folge für den Verkauf von Obst- und Gemüse als Laden. Nach der Fertigstellung des Klubhauses wurde der Garten wieder neu verpachtet.

1951

Die Instandsetzung der Zäune wurde weiter durchgeführt, 48 Kubikmeter Kies werden auf den Spartenplatz aufgebracht. Im August fand ein Sommerfest statt. Es wird ein Haupt-Pachtvertrag zwischen dem Ministerium der Finanzen, der Kleingartenhilfe des FDGB Kreis Dresden West e.V. für den Gartenverein Lübecker 12 Straße, Grundstücksnummer 446, 447, 448 in der Größenordnung wie folgt: 5 ha, 75a, 60 qm erstellt. Die jährliche Pacht beträgt 1.718.- M. Er ist auf 15 Jahre befristet, und ab 01.01.1951 gültig Für das angedachte Kulturhaus gibt es einen ersten Bauentwurf vom 23.09.1951. Ausführliches zu diesem Bau ist in einer gesonderten Anlage zur Chronik festgehalten.

1952

Es begannen im Oktober 1952 die Vorbereitungen zur Gründung eines zentralen Verbandes (VKSK), zu dem sich auch der Bezirksverband Dresden konstituierte. Ausgangspunkt war die Unzufriedenheit mit der Leitung des Kleingartenwesens, von oben wie von unten.

1953

Am 11.05.1953 wird der geplante Gründungskongress des VKSK (15.-17.05.1953) durch Beschluss des Politbüros der SED abgesagt. (11) Ein Sommerfest wird im Juli durchgeführt, im Oktober 1953 wurde erstmals wieder eine Mitgliederversammlung durchgeführt, sie fand im Saal des RAW statt. Erwähnung fand auch ein Beitrag für eine Weihnachtsfeier

1954

Mit der Verordnung zur Förderung des VKSK vom April 1954 wurden die bereits 1952 gebildeten Kreisverbände den örtlichen Räten und Kreisen und Städte unterstellt und dort als juristische Person geführt, Der § 11 dieser Verordnung besagte, dass sich Vereine, welche sich dem nicht anschließen, zum 30.06.1954 aufgelöst werden. Das war nicht unser Ziel und somit war unser Verein im Kreisverband mit eingegliedert. Am 02.07.1954 wurde wiederum ein Pachtvertrag aufgesetzt, Eigentümer wird ab 01.01.1954 rückwirkend der „Dienstleistungsbetrieb Wohnungs- und Grundstücksverwaltung der Stadtbezirke der Stadt Dresden. Der Pachtpreis beträgt zur halbjährlichen Zahlung 620,55.- M. Für ein Sommerfest im August werden 3 „Buden“ von dem KGV „Wohlfahrt“ ausgeliehen. Im Oktober fand wieder im Saal des RAW die Mitgliederversammlung statt.

1955 – 1959

Der Bau des Vereinsheimes wurde begonnen, Die Kosten beliefen sich in Summe auf etwa 80.000 DM, darin enthalten waren ca. 20.000 DM an Eigenleistung zu erbringen. Die weitere Finanzierung war über Mittel der Kleingartenhilfe des FDGB und Mitteln aus staatlichen Lotto / Toto Einnahmen angedacht (weiteres dazu in den angefügten Betrachtungen…)

1956

Es wurden, wahrscheinlich auf Grund der Baumaßnahme Klubhaus, keine Aktivitäten im Verein ausgewiesen, zumindest waren keine diesbezüglichen Kosten dafür im Kassenbuch aufgelistet.

1957

Durchgeführt wurden ein Sommerfest, eine Hauptversammlung sowie eine Weihnachtsfeier.

Für das Gelände des Kulturhauses mussten noch einige Gärten zurückgekauft wurden.

1958

In diesem Jahr gab es wieder ein Sommerfest und eine Jahreshauptversammlung wurde abgehalten. (12) Vorrang hat aber die Baumaßnahme „Kulturheim“.

1959

Am 29.11. 1959 kommt es in Leipzig zur Gründung des VKSK. Er galt als zentralistisch geleitete „eigenständige“ Organisation, die Einflussnahme der SED war aber weiterhin allgegenwärtig. Zum 1. Vorsitzenden wurde Karl Stein gewählt, Sekretär des Zentralvorstandes wurde Erich Angermann. Damit gab es für den Kleingartenverband nach dem vielen Hick Hack der vergangenen Jahre wieder etwas klarere Verhältnisse. Die Jahreshauptversammlung mit einer kulturellen Umrahmung fand im Klubhaus „Thomas Münzer“ statt, die Kosten dafür wurden mit 177.- DM beziffert. Im Verein war Richtfest für das Klubhaus.

1960

Der Bau des Vereinsheimes wurde erfolgreich beendet, allerdings waren noch viele kleinere Maßnahmen zu erledigen, aber eine Nutzung der Räumlichkeiten war, wenn auch mitunter etwas eingeschränkt, schon möglich. Durchgeführt wurde auch wieder ein Sommerfest.

1961

Die politische Einflussnahme der Partei in den Kleingärten war auch in unserem Verein nicht zu übersehen. Der Nachweis über geerntetes Obst und Gemüse wurde eingeführt und hielt sich in dieser Form bis zur Wende 1989 (später Ertrags- oder Ernte-Buch), der sozialistische Wettbewerb erreichte die Gartenvereine massiv. Die Gaststätte war verpachtet und brachte dem Verein Einnahmen. Diese wurden auch dringend für die Kredittilgung gebraucht. Auch der Saal brachte durch Vermietung u.a. an den FDGB und die WBO Einnahmen für den Verein.

1963

Es wurden keine Kosten für ein Vereinsfest oder eine Jahreshauptversammlung erwähnt. Eine Gartenzeitung wurde abonniert. Vom VEB „Fahrschule“ wurden Kosten (121.-M) für einen eingefahrenen Zaun eingezahlt. Es wird mit dem Bau der Entwässerungsanlage und die Einbindung ins Abwassernetz am E.-Ambross- Ufer begonnen.

1964

Für das Klubhaus wurden gebrauchte Stühle und Tische erworben. Die Vermietung der Räumlichkeiten, ein Kinder- und Erntefest und die Jahreshauptversammlung fanden im Kassenbuch eine Erwähnung. Es wechselte auch der Pächter der Gaststätte.

1965

Die Nutzung des Klubhauses wird durch Außenstehende Betriebe und Institutionen vermehrt genutzt. Auch ein Sportverein macht im Saal seine Trainingsstunden, eine Sektion „Judo“, anzunehmen ist der SV Lokomotive. Im Juni dieses Jahres kommt es zu einem Einbruch, der Schaden ist nicht sehr hoch. Durch die Judokas wird für 3 Wochen eine Saalwache aufgestellt. Ein Oktoberfest findet statt und auch wieder die jährliche Jahreshauptversammlung. Wegen Pachtschulden des Wirtes ist es zu einer Gerichtsverhandlung gekommen, genaueres ist aber nicht vermerkt.

1966

Im Februar wurden eine Faschingsveranstaltung und im August ein Volksfest abgehalten. Für die Gaststätte gibt es wieder einen neuen Pächter, der erwähnte Rechtsstreit mit dem Vorgänger wurde beendet.

Das Kassenbuch, welches viele Ereignisse des Vereines offenbarte, endet zum 31.12.1966.

Für 1967 wird noch die Errichtung einer WC Anlage angedacht, an der Nordseite vom Klubhaus als Anbau. (ein Plan dazu ist in den Bauunterlagen zu finden) Dieses Vorhaben wurde aber nicht realisiert, es gab in der Folge dafür im Vereinshaus einige Umbauten. Dabei wurden auch die Sanitären Anlagen und die Küche neu aufgestellt.

1967

In diesem Jahr wurde das 50jährige Bestehen des Vereines gefeiert. Informationen darüber waren aber nur mündlich, auf Anfrage an ältere Gartenfreunde konnten sich diese an bestimmte Details nicht mehr so richtig erinnern, ist auch schon etwas her. (ja, ja, da war irgendwas los…..)

1968 bis 1969

An Niederschriften, Protokolle oder Ähnlichem war nichts aufzufinden. Befragungen älterer Gartenfreunde haben auch keine verwertbaren Informationen erbracht. Allerdings wurde der Ruf nach Strom für den einzelnen Gärtner immer lauter. Zum 31.12.1968 kündigte auch die Pächterin der Gaststätte, Grund dafür waren fehlende Arbeitskräfte (Schreiben im Anhang).

1970

Der Ausbau der Toiletten wurde in diesem Jahr fertig gestellt (Fliesen). Im Januar gab es erneut einen Einbruchdiebstahl in die Gaststätte. Die Hauptversammlung wurde im April abgehalten. Ein Garten- und Kinderfest fand im August statt und im Oktober gab einen Tanzabend. Es wird die Planung für den Stromanschluss der einzelnen Parzellen vorbereitet.

Die Handelsgesellschaft OGS will den Verkauf von Gartenerzeugnissen in den Wohngebieten forcieren und fordert die Gartenvereine auf, sich mit den Aufkaufstellen in Verbindung zu setzen.

1971

Die Jahresversammlung im Februar sollte mit einem Auftritt des Bergsteigerchores umrahmt werden, aber der Auftritt wurde abgesagt. Begonnen wurde aber mit der Elektrifizierung der Gärten. Ein Elektromeister wurde für das rd. 12.000,00 M teure Projekt gewonnen. Es wurden Masten für eine Freileitung errichtet und auf dem Spartenplatz ein Häuschen für die Einspeisung und Verteilung gebaut.

In der Damentoilette wurde eine Schleuse eingesetzt, eine Forderung der Hygiene Verwaltung der Stadtverwaltung Dresden. Im Generalbebauungsplan der Stadt Dresden 05/1971 wird die Spartenfläche mit 5,6 ha und 271 Parzellen angegeben. 1974 waren es dann 280 Parzellen……, bei gleicher Größe. Wiederum wurde in die Gaststätte eingebrochen.

1972

Mit dem bauausführenden Elektromeister wurde ein Vertrag über die Wartung der E- Anlage abgeschlossen. Im August kam es zur Zuteilung einer Hausnummer für das Objekt, es war damit die Adresse: Lübecker Straße mit der Hausnummer – 70 – erweitert. Ein großes Volksfest fand im August auf dem Spartenplatz statt. Sehr problematisch war aber die Bereitstellung der Getränke, wie aus den Schreiben zwischen der Brauerei und des Vereins hervorging. In der Anlage sind diese ersichtlich. Es war aber auch etwas Typisches für die sozialistische Planwirtschaft. 1970 wurde wieder ein neuer Pächter für die Gaststätte erwähnt.

1973

Die Stromversorgung für die einzelnen Parzellen wurde abgeschlossen, allerdings verzichteten auch etliche Gärtner auf den Anschluss. Im Oktober erhielt der Verein einen Telefonanschluss, für die Gaststätte wurde ein Schankbuffet angeschafft. Mit dem RAW ist ein Freundschaftsvertrag abgeschlossen wurden, er sicherte dem RAW die bevorzugte Belieferung mit Gartenerzeugnissen, im Gegenzug wurde bei Maßnahmen der Verein mit Material usw. unterstützt. Wiederum gab es einen Einbruch, der Dieb kam diesmal über ein Oberlichtfenster am Giebel und richtete in Folge einen beträchtlichen Schaden an der Decke im Saal an. Er konnte gestellt und zur Verantwortung gezogen werden.

1974 bis 1979

Für diesen Zeitraum gibt es absolut keine Informationen, bestimmt wurde im Jahr 1977 das 60jährige Bestehen des Vereins gefeiert. Den Titel eines „Staatlich anerkanntem Naherholungsgebiet“ hat unser Verein nie erhalten können, obwohl von Staats wegen dieser angestrebt werden sollte. Gründe dafür waren aus den Unterlagen nicht ersichtlich. (13)

1980

Die marode Wasserleitung musste in einigen Teilen dringend erneuert werden. Durch die „PGH Haustechnik“ wurde diese Maßnahme ausgeführt, auch mit Eigenleistungen der Gärtner. Die Kosten beliefen sich auf 35.000 M.

1981 bis 1982

Die Maßnahme Wasserleitung wird fertig gestellt. Es werden Schrote gebaut, die einzelnen Gärten bekommen Absperrschieber. Die in den 70er Jahren errichtete Elektrofreileitung im Verein war nicht mehr Zeitgemäß, auch hatten sich die Vorschriften etwas geändert. Es wurde daher das Projekt der Erdverlegung der Elektrokabel, eines Trafohäuschens sowie die

Aufstellung von Verteilerkästen, immer 3 Gärten an einem Kasten, angeschoben. Auf Grund der Größe der Anlage und für eine bessere Kommunikation zum Vorstand wurden „Abteilungsspartenverantwortliche“ gewonnen. Durch den VKSK wurde durch ein Wettbewerbsprogramm die verbesserte Belieferung an die Bevölkerung mit Gartenerzeugnissen angeordnet. (14) Die entstandene komplizierte Versorgung mit Energie (Spitzenbelastungszeiten) machte auch im Verein nicht halt. Zur Aufrechterhaltung der Stromlieferung ins Klubhaus mussten mitunter einige Gartenwege vom Netz getrennt werden.

1983

Der Bau der Trafostation wird vorangetrieben, erst nach Fertigstellung selbiger ist die weitere Elektrifizierung machbar. Für diese Maßnahme wurde eine Elektrofirma eingebunden, vieles, vor allem Schachtarbeiten, ist von den Gärtnern in Eigenleistung erbracht wurden. Notwendig wurde auch eine Reparatur des Daches sowie Dachklempnerarbeiten. Eine Dachdecker- PGH hat mit Unterstützung einiger Gartenfreunde, vor allem bei den Klempnerarbeiten, diese Maßnahme ausgeführt. Die Umzäunung des Geländes musste instandgesetzt werden, es wurde eine Bauvorschrift für Gartenlauben und Baumaßnahmen aller Art erlassen und die Beseitigung von Nadelgehölzen aus den Gärten wurde angeordnet. Neu waren im Vorstand zwei Gartenfachberater. Von 1983 bis 1986 war kein Gaststättenbetrieb, da fehlten natürlich auch die Pachteinnahmen für die Vereinskasse.

1984 bis 1985

Für die Arbeit der Abteilungsspartenverantwortlichen wird ein Arbeitsplan erstellt. Auf Grund vieler baulicher Maßnahmen im Vereinshaus wurden die Vorstandssitzungen öfters extern abgehalten. Mit dem Einsatz einer Hauptwasseruhr erfolgt eine finanzielle Wasserumlage für alle Nutzer, es waren ja in den Gärten keine Messeinrichtungen vorhanden. Beschlossen wurde bei Neuvergabe von Gärten die Einbindung in die Vorstandsarbeit auf mindestens 5 Jahre. Es gab aber auch schon die sog. „MoG“, Mitglieder ohne Garten, welche auf den Wartelisten für einen Garten eingetragen waren und bereits

aktiv im Verein tätig waren. 1985 erfolgte die komplette Einschleifung der Energieversorgung an das Netz des Energiekombinates Dresden. Laut Forderung des Stadtverbandes ist die Einrichtung einer Konfliktkommission in den Gartensparten zu bilden.

Für die Wartung und Instandhaltung der E-Anlage in den einzelnen Wegen und der Spitze wird an einige Gartenfreunde mit der Berechtigung für Energiemaßnahmen die Verantwortlichkeit übertragen. Auch für Wasser und alle dazugehörigen Maßnahmen wie an.-und abstellen, Entlüftung usw. gibt es im erweiterten Vorstand einen Verantwortlichen, er wird durch kompetente Pächter unterstützt. Im Vereinshaus wurde eine Ölheizung eingebaut, der Ofen im Saal wurde abgerissen. In dieser Zeit wurde auch ein Parkettfußboden verlegt.

1986

Es wurde wieder ein Gartenfest im Sommer durchgeführt, mit Kinderfest und Lampionumzug, begleitet durch einen Akkordeonspielenden Gartenfreund. Da wird am Freitag das Bier angestochen, am Sonnabend in die Nacht getanzt und am Sonntag nach dem Frühschoppen klingt das Fest dann langsam aus, es muss ja wieder alles abgebaut und eingeräumt werden.

1987 bis 1989

70 Jahre gibt es den Verein, wieder ein Grund für Feierlichkeiten. Es werden im Vereinshaus und in der Gaststätte einige Veränderungen an der Elektro- Anlage notwendig. Ein Gaststättenehepaar nimmt den Betrieb auf, aber die Folgen der Misswirtschaft, viele Mängel und Engpässe machen den Betrieb nicht unbedingt leicht. Die in den Betrieben eingeführten Spitzenzeiten für Energieabnahme machte sich auch in den Gärten bemerkbar. Vielmals brach das Energienetz zusammen, es kam auch des Öfteren zu Ausfällen einzelner Stromkreise, weil die Sicherungen mangelhaft waren. Die Wasserversorgung ist seit einigen Jahren in den Hochsommermonaten nur spärlich gewährleistet, viele Gärtner kamen schon in den zeitigen Frühstunden zur Bewässerung in ihren Garten, da war der Wasserdruck noch einigermaßen gegeben. Trotzdem wurde der Gartenbetrieb so gut es ging, aufrechterhalten, es konnte ja nur besser werden. 1988 fand auch wieder das jährliche Sommerfest statt. Und der letzte E – Mast wurde endlich abgebaut.

1990 bis1991

Mit der Wende entstanden auch für die Kleingartenvereine einschneidende Veränderungen. Die bisherige Kleingartenordnung sowie die Kleingartengesetze verloren ihre Gültigkeit. Den Kleingärten wurde wieder der Status „Verein“ zuerkannt, es erfolgten die Eintragungen ins Vereinsregister. Der Kleingartensparte „Lübecker Ecke“ wurde am 13.11.1990 per Eintrag ins Vereinsregister beim Kreisgericht Dresden unter der Nummer I / 774 wieder der Status „Gartenverein“ e.V. zuerkannt, welcher ja bekanntlich 1948 gelöscht wurde. (15) Fortan war das Bundeskleingartengesetz vom 28.Februar 1983 auch für die Gartenvereine in den neuen Bundesländern gültig. Dafür gab es im Jahr 1990 Sonder- und Übergangsregelungen.

1992

Es wurden dringende Maßnahmen durchgeführt, die Wasserleitungen in der Spitze mussten erneuert werden, die Gartentore wurden instandgesetzt. Auf dem Spartenplatz wurde Splitt aufgebracht. Die Heizung im Vereinshaus musste entsprechend den neuen Bestimmungen ausgetauscht werden, Dazu gehörte unter anderem ein sog. Wannenbau um die Öltanks im Keller des Gebäudes. Es wurden weiter die jährlichen Gartenbegehungen von Vorstandsmitgliedern durchgeführt, welche das Ziel hatten, die Forderungen der Gemeinnützigkeit in den Gärten durchzusetzen. Das war auch unbedingt notwendig, einige Pächter hatten plötzlich andere Vorstellungen vom Kleingarten… Die Satzung aus 1990 wurde überarbeitet und allen Mitgliedern zur Jahresversammlung ausgehändigt.

1993

Das Thema Satzung beschäftigt weiter, die im April durch die Mitglieder beschlossene Satzung wurde im Juli vom Amtsgericht wegen einiger Formfehler nicht bestätigt. Nach Berichtigung derselben und Information an die Mitglieder hatte die Satzung endlich ihre Gültigkeit geschafft. Sie wurde als Nachtrag an die Mitglieder ausgegeben. Im Februar wurde per Anschreiben von der Nordwest WOBA an alle Nutzer der Flächen 446, 447, 448 mitgeteilt, dass die Flurstücke aus ihrer Verwaltung ausgeschieden sind und ab Datum das staatliche Liegenschaftsamt Dresden neuer Verwalter ist. Damit wurde auch die monatliche Pachtzahlung in eine jährliche Zahlung im November umgewidmet. Das betraf auch die anderen umliegenden Kleingartenvereine. Es wurde die Renovierung des Saales und die Erhöhung der Gaststättenpacht beschlossen, begründet mit der neuen Bewertung der Grundsteuer für das Vereinsheim.

1994

In diesem Jahr wurde der Außenzaun der Sparte grundhaft erneuert. Gärtner, welche ihren Außenzaun am E.A.-Ufer hatten, bekamen die Möglichkeit eines separaten Eingangstores zu ihren Gärten, was auch genutzt wurde. Sie hatten diesbezüglich nur Ihr Tor zu finanzieren. Allerdings gab es immer wieder mal auf der Lübecker Straße durch Fahrzeuge Schäden am Zaun. Abhilfe schafften dann ein paar größere Steine entlang des Zaunes. Später wurde dann eine Bordsteinkante gesetzt. Für die Hecken an den Straßen und auch im Vereinsgelände wurden Pflegeverträge erstellt.

1995 bis 1996

Vom Finanzamt Dresden wird das Vereinshaus bewertet. Es ist ein Geschäftsgrundstück auf fremden Grund und Boden“. Dazu wurde der Steuermessbetrag für die Grundsteuer ermittelt, allerding fand die Gemeinnützigkeit des Vereins ohne wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb seine Beachtung bei der Bemessung der Grundsteuer. Muss man nicht unbedingt verstehen.

1997

Die Anerkennung der Kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit wird per Bescheid dem Verein zuerkannt. Diese hat eine Gültigkeit von 3 Jahren und muss immer neu beantragt werden. Pachtverträge sollen in Unterpachtverträge geändert werden. Es gab auch den Hinweis, das Kleintierhaltungen nicht zur kleingärtnerischen Nutzung zählt, aber wenn sie vor dem 03.10.1990 üblich war, vorerst der Bestandsschutz zählt. Zur Mitgliederversammlung im April sowie in der Vorstandsitzung am 06.Juni wurde ein neuer Vorstand sowie ein neuer Stellvertreter gewählt. 80 Jahre wird der Verein in diesem Jahr alt.

1998

Vom Liegenschaftsamt des Freistaates Sachsen wurde die Pacht neu festgelegt, sie wurde ab dem 01.01.1999 auf 2.482.- DM erhöht. Es werden die sogenannten „blauen Bücher“ eingeführt. Jeder Pächter hatte seine Pflichtstunden mit Bestätigung sowie den Zählerstand der Wasseruhr und des Stromzählers bis zum 31.10. des Jahres an den Vorstand abzugeben, bezüglich der Verrechnung von Elt, Wasser, Pacht, Nebenkosten usw. Dieses hat sich bis heute erhalten, wenn auch ab 2015 die Teilspartenverantwortlichen bzw. dazu geworbene Gartenfreunde im September/ Oktober die Zählerstände zusätzlich miterfassen. Es werden Schilder mit dem Hinweis “ kein durchgängiger Winterdienst“ an den anliegenden Wegen der Sparte angebracht. Im Mai erfolgt der Zaunneubau Lübecker Straße. Für das Vereinshaus wird ein verschließbarer Mülltonnenplatz gebaut.

1999

Dem Beschluss der Stadtverwaltung, dass am E.-A.-Ufer Parkverbot gelten soll, wird widersprochen und es geht an den Petitionsausschuss der Stadt Dresden ein entsprechendes Schreiben ein. Vorweg schon als Information, das Parkverbot kommt nicht. Es gibt zur Handhabung der Pflichtstunden große Diskussionen, letztendlich wird ein annehmbarer Konsens gefunden.

2000

Der Verein hat wieder die Gemeinnützigkeit erhalten. Die Hauptwasseruhr entspricht nicht mehr dem DIN, wird gewechselt. Im Vereinsgarten wird ein Blechschuppen für Material der Sparte errichtet. Die einzelnen Wege der Sparte werden beschildert (Garten von …bis). Die Einfahrt zum Spartenplatz sowie die Fläche des Biergartens wurde asphaltiert. In den erweiterten Vorstand werden 2 Gartenfreunde als Öko- Wart aufgenommen. Die öffentlichen Glückwünsche zum runden Geburtstage von Gartenfreunden wurde eingeführt, aber kurz darauf wieder abgeschafft, das war so von vielen nicht gewollt. Im September musste eine außerordentliche Mitgliederversammlung abgehalten werden, da einiges dringendst zu klären war (Pflichtstunden, Eigenverbrauch der Elt- Zähler, Leitungsverluste Strom und Wasser, Grundsteuer B, Bauordnung sowie personeller Wechsel des Vorstandes.)

2001

Der Grundsteuermessbetrag (Grundsteuer A) für das Vereinsgelände wird neu berechnet. Die Schornsteine auf dem Vereinshaus müssen abgebaut werden.12 Gärteneinbrüche, vorwiegend Gärten am E.-A.-Ufer mussten im Juli polizeilich aufgenommen werden. Im August wurde in einer großen Begehung die Messeinrichtungen für Wasser und Strom geprüft, sowie die Einhaltung der Anbauvorgaben geprüft. Es wurde festgestellt, dass der Trend der Erholungsnutzung dem Wirtschaftlichen überwiegt und damit die Gemeinnützigkeit nicht mehr gegeben ist. Entsprechende Maßnahmen wurden angeschoben. Für die zu erwartende Umstellung der Währung im Jahr 2002 werden die entsprechenden Vorbereitungen getroffen.

2002

Als es am 11.August nach dem Spartenfest am Abend anfing zu regnen, ahnte noch keiner so richtig, was da auf Sachsen zu kam. Die Jahrhundertflut ging in die Geschichte von Sachsen und Dresden ein. Zwar war die Weißeritz über ihre Ufer getreten, doch die Wassermassen verschonten das Spartengelände weites gehend. Für die Beseitigung der Hochwasserschäden für die betroffenen Gärten wurde eine Spendenaktion durch den Verband gestartet und es kamen 20.000 € zusammen. Unser Verein bekam mit einigen Artikeln in den Tageszeitungen SZ und DNN eine positive Aufmerksamkeit. In diesem Jahr wurden auch sechs Gartenfreunde aus unserem Verein prämiert und erhielten Karten für die Landesgartenschau in Großenhain. Im September wurden in der Anlage mehrere Zäune und Gartentore durch Vandalismus beschädigt. Auch einer Plage durch verwilderte Katzen im Gelände musste Einhalt geboten werden.

2003

Es wurden verschiedene notwendige Maßnahmen im Vereinshaus notwendig und auch durchgeführt, u. A. wurde die Gaststätte saniert, es gab Reparaturarbeiten im Küchenbereich und vieles mehr. Für den Gastraum wurden 100 neue Stühle beschafft.

2004 bis 2005

Die Umzäunung des Vereinsgeländes wird fortgesetzt. Sommerfeste wurden durchgeführt, wie immer auch mit Lampionumzug, Frühschoppen. Hüpfburg und vieles mehr.

2006

Es gab wieder mehr Aktivitäten im Verein. Ein Gartenfest wurde durchgeführt, der Spartenplatz und die Gartenwege erhielten einen Splittauftrag, was bei einigen Gartenfreunden nicht unbedingt gut ankam. Mit dem „Lübecker Boten“ sollten die Gartenfreunde über alles umfassend informiert werden, was den Verein betraf. Leider hatte diese gute Idee später keinen Fortbestand.

2007

Der Gartenverein beging seinen 90jährigen Gründungstag mit einem großen Fest, es gab dazu auch einige externe Spenden. Neben den bewährten Aktionen wie Kaffee und Kuchen, Fischsemmeln aus eigener Produktion, Getränke aller Art, einem DJ mit viel Musik und Unterhaltung, Bastelstände für Kinder soll auch ein Spielmannszug seine Erwähnung finden, welcher mit einem schönen Beitrag das Fest bereicherte.

2008

Es müssen immer wieder werterhaltende Maßnahmen durchgeführt werden. Neben der Zaunreparatur wurde auch die Giebelwand des Vereinshauses neu verputzt und gestrichen.

2009

Das Stromkabel zum unteren Teil des Vereinsgeländes (Spitze) hatte nicht mehr den erforderlichen Isolationswert, war teilweise auch beschädigt und musste dringend erneuert werden, was auch zügig seinen Abschluss fand. Zum stattgefundenen Sommerfest war erstmals Ponyreiten für die Kinder im Programm.

2010

Nach der Umstellung der Heizungsanlage auf Gasbetrieb mussten die Öltanks entsorgt werden, was nicht unerhebliche Kosten verursachte. Für den Zaunneubau gab es eine finanzielle Unterstützung vom Stadtverband. Das Spartenfest hatte in diesem Jahr die Musikschule „Fröhlich“ im Programm, welche den Frühschoppen gestaltete. Es gab einen Malwettbewerb und ein Karaoke – Singen.

2011

Auch unser Verein blieb nicht verschont von sinnlosen Straftaten. Die Eingangstür wurde demoliert, das Schloss musste gewechselt werden. Es machte sich notwendig, alle Elektrozähler der Pächter zu tauschen. Die Maßnahme fand dann Ende 2014 ihren Abschluss. Teilweise taten noch alte AEG Zähler ausVorkriegszeit ihren Dienst, über die Jahre nicht geeicht.

2012 bis 2016

Der Wechsel der der Elektrozähler geht voran, wenn auch mitunter Gartenfreunde den Grund der Maßnahme nicht so richtig akzeptieren wollten. Und es werden im Sommer wieder Vereinsfeste durchgeführt, 2015 konnte eine Bauchtänzerin mit ihrer Darbietung die Teilnehmer erfreuen. 2016 fanden keine kulturellen Veranstaltungen statt, man begann mit den Vorbereitungen für das 100jährige Vereinsjubiläum.

2017

100 Jahre Kleingartenverein wurde gebührend gefeiert, von Freitag bis Sonntag gab es viele schöne Aktivitäten. Und falls das Wetter nicht gut gesonnen wäre, es gab ein großes Festzelt zum Verweilen. Eine attraktive Glücksfee verkaufte Lose und die Sachpreise konnten sich wirklich sehen lassen. Für das leibliche Wohl war wie immer gut gesorgt, die Unterhaltung mit vielen Spieleinlagen und guter Musik sorgten für gute Laune bei den Gästen. Mit Tanz am Sonnabend ging es in den Abend und nach einem Frühschoppen am Sonntag fand das Fest dann seinen Abschluss.

Ein Ende findet auch diese Zeittafel, es sollte ja auch nur der Zeitraum 1917 bis 2017 betrachtet werden. Und da gab es schon so einiges zu berichten, oder…….

Ergänzungen zur Zeittafel in dieser Chronik

01 mit der Gründung des Vereins wird er als „freier Verein“ geführt, ohne dass er juristische Person ist. Durch die Mitgliedschaft im Verband des Dresdner Garten- und Schrebervereine erhält der Verein eine gewisse Gemeinnützigkeit im Sinne der Kleingarten- und Kleinpachtlandordnung vom 31.07.1919, siehe auch 02.

02 in einer Ergänzung der Kleingarten- und Kleinpachtlandverordnung wird mit Erlass des sächsischen Ministeriums des Inneren vom 25.10.1919 festgelegt, dass den Vereinen, welche dem Landesverband Sachsen, Thüringen und Anhalt des Zentralverbandes der Deutschen Arbeiter- und Schrebergärtner angehören, ohne Antrag die Gemeinnützigkeit anerkannt wird. Das trifft damit auch auf die Vereine, welche im Verband Dresdner Garten- und Schreberverein organisiert sind, zu.

03 bekannt ist, dass auf den zum ehemaligen Ostragut gehörenden Feldern einzelne Parzellen bzw. Parzellengruppen als „freie Gärten“ mit und ohne Namen entstanden, bevor sie sich zu Garten- oder Schrebervereine zusammenschlossen. Die im Protokollbuch genannten Namen „Spitzenkolonie“ und „alte Colonie“ sind in den Unterlagen nicht auffindbar. Damit ist auch kein konkreter Anhalt gegeben, wie aus der anfänglichen Größe des Gartenvereins „Providentia“ die noch heute bestehende Größe des Vereins entstanden ist.

04 Man hat allerdings schon mit der Vereinsgründung 1917 versucht, weitere Gärten oder Kolonien mit in die Kleingartenanlage einzubeziehen. Das spiegelt sich auch in einer Erwähnung aus dem Protokollbuch wieder:

31.03.1923 43 aktive Mitglieder

07.06.1925 67 Mitglieder

(aktive Mitglieder muss nicht gleich Anzahl der Gärten sein)

Im Bericht des Dresdner Verkehrsverein vom 05.10.1920 über den Gemüseanbau… wird der Verein Providentia mit 108 Gärten angegeben. Und im Protokoll vom 02.07.1918 wird vom Vorsitzenden darauf hingearbeitet, den Mitgliederbestand unbedingt zu erhöhen. Es wurde eine Werbeschrift in Umlauf gebracht und Gartenbesitz angeregt, mit dem Ziel, dem Verein (Providentia) beizutreten.

05 zur Sicherung der Gemeinnützigkeit wurde durch den Kreisverband der Garten- und Schrebervereine 1927 gemeinsam mit dem Finanzamt Formulierungsvorschläge zu den Punkten „Zweck des Vereins“, „Mitgliedschaft“ und „Vereinsleitung“ erarbeitet, welche dann in die Vereinssatzungen aufzunehmen waren. Hintergrund der Gemeinnützigkeit war die Erlangung von steuerlichen Vergünstigungen der Vereine.

06 im Folgenden gab es noch einige Änderungen, was den Vorstand des Vereins betraf. Aus dem Vereinsregister ist ersichtlich, das im März 1929 der Stellvertreter, Herr Wauer ausgeschieden ist, dafür ein Herr Tauscher gewählt wurde. Bis zu seinem Tod 1932 war Max Weber Vorsitzender. Nach ihm wurde der Bauleitungsaufseher Kurt Wilhelm Schmidt gewählt und als Vorsitzender bestellt. 1934 ist Paul Tauscher ausgeschieden. In einem Anschreiben von 1954 (Pachtvertrag) wird als Vorsitzender ein Herr Walter Schmidt angegeben. Dem folgte später der Herr Otto Brettschneider. Eine weitere namentliche bekannte Aufstellung der Vorsitzenden des Gartenvereins lässt das Datenschutzgesetz nicht mehr zu, die Namen sind aber bekannt.

07 14.02.1946 Beschluss der Landesverwaltung Sachsen über die Neuregelung des Kleingartenwesens: das Vermögen, die Rechte und Pflichten der Kleingartenvereine werden an die jeweiligen Gemeinden (Stadt- bzw. Stadtbezirksverwaltungen) übertragen. Mit dieser Regelung waren die ehemaligen Vereine nicht mehr „juristische Personen“ und somit selbstständig. Aus dem Kleingartenverein “Lübecker Ecke“ wurde die Kleingartengruppe „Lübecker Ecke“.

08 mit Übernahme des Kleingartenwesens durch die Kleingartenhilfe des FDGB Ende 1948 wurde begonnen, neue Pachtverträge auszustellen. Bis Dato galten noch die Verträge von vor 1945. In die Brachlandaktion waren die bestehenden Verträge ehemaliger Kleingartenvereine nicht einbezogen.

09 die Löschung im Vereinsregister erfolgte mit Bezug auf den Befehl Nr.2 des Obersten Chef der Sowjetischen Militärischen Administration vom 10.06.1945 über das Verbot von nationalsozialistischen Parteien und Organisationen und dem Beschluss der Landesverwaltung Sachsen über die Neuregelung des Kleingartenwesens vom 14.02.1946

10 vom Zentralrat der SED wurde im November 1948 beschlossen, eine Kleingartenhilfe des FDGB zu schaffen und dieser das Kleingartenwesen zu unterstellen. Zulässig war dabei eine Organisation im Örtlichen und Kreismaßstab. Noch im November 1948 beginnt die Kleingartenhilfe ihre Arbeit. Es gibt folgende Untergliederung:

- Landesausschuss der Kleingartenhilfe (Landesausschuss Sachsen)

- Kleingartenhilfe des Kreises (Kreis Dresden)

- Ortsgruppen (9 Ortsgruppen für Dresden)

- Ortsuntergruppe (Gartengruppe, Gartensparte)

Auch unter der FDGB Kleingartenhilfe waren die Gartengruppen keine juristischen Personen mehr und damit die Gartengruppen nur bedingt wirtschaftlich unabhängig. Pachtverträge mit den Verpächtern sowie auch Unterpachtverträge mit den Parzellenpächtern durften die Gartengruppen nicht abschließen.

11 am 09.12.1953 verabschiedet das Politbüro der SED den Beschluss“ Über die Auflösung des Zentralverbandes des VKSK und dem Aufbau von Orts- und Kreisverbänden“. Die Kreisverbände gliedern sich in Betriebs- und Ortssparten

12 Gartenfeste und deren Besonderheiten im Arbeiter- und Bauernstaat

In den Unterlagen des Vereins finden sich auch Abrechnungen gegenüber der „AWA“, das war die „Anstalt zur Wahrung öffentlicher Aufführungsrechte“, heute die „GEMA“ Und es gab auch mal ein Spartenfest, bei dem ein Plattenspieler für die musikalische Umrahmung sorgte. Die Musiktitel mussten vorab bei der AWA eingereicht werden, es galt die 40 / 60 Klausel (60% Ost, 40% ausländische Musik)

In einem Artikel der Sächsischen Zeitung vom 06.08.1958 unter dem Titel“ Es geht auch ohne Hot und große Humpen“ sprach man sich gegen die Art der Durchführung von Sommerfesten aus. Nach Ansicht der Partei sollte die Kleingärtner „Das alte deutsche Kulturerbe pflegen – eigene sozialistische Kultur entwickeln, wobei tüchtig getanzt werden kann, aber nicht nach westlicher Art“. Über diesen Artikel wurde in einer Spartenvertreterversammlung Dresden West heftig debattiert, man hatte dazu natürlich eine andere Meinung als der Artikelschreiber.

Wenig förderlich war für die Kleingartenvereine, dass die Festprogramme vom Kreisverband bestätigt werden mussten, bevor die Einreichung der Veranstaltungsmeldung beim Volkspolizeikreisamt erfolgen konnte.

13 nach 1975 wird an die Kleingartenanlagen der Titel „staatlich anerkanntes Naherholungsgebiet“ vergeben, welche als städtisches Grün angesehen werden und für die Öffentlichkeit zugängig sind.

14 bereits in den 1960iger Jahren begann man, sich mit der Abrechnung der Ernteerträge zu beschäftigen. Es gab „fachliche Anleitungen“ mit dem Ziel der Ertragssteigerung zur Versorgung der Bevölkerung. Dazu gab es die im Sozialismus üblichen Parolen. Eine der bekanntesten Orientierung für die Ernte war: 100 kg/100 qm. Die Überproduktion war bei den Aufkaufstellen abzuliefern. Dabei gab es so manchen ökonomischen Unsinn.

15 Im Februar 1990 verabschiedete die Volkskammer der DDR das Vereinigungsgesetz, wonach sich jeder Verein ins Vereinsregister eintragen lassen soll. Am 02.04.1990 gab es eine Information vom VKSK an die Kleingartensparte, dass der VKSK nicht mehr besteht. Damit musste sich jede bisherige Gartensparte als Kleingartenverein neu aufstellen.

Am 09.06.1990 wird auf dem 1. Kleingärtnertag der Verband „Dresdner Gartenfreunde“ gegründet.

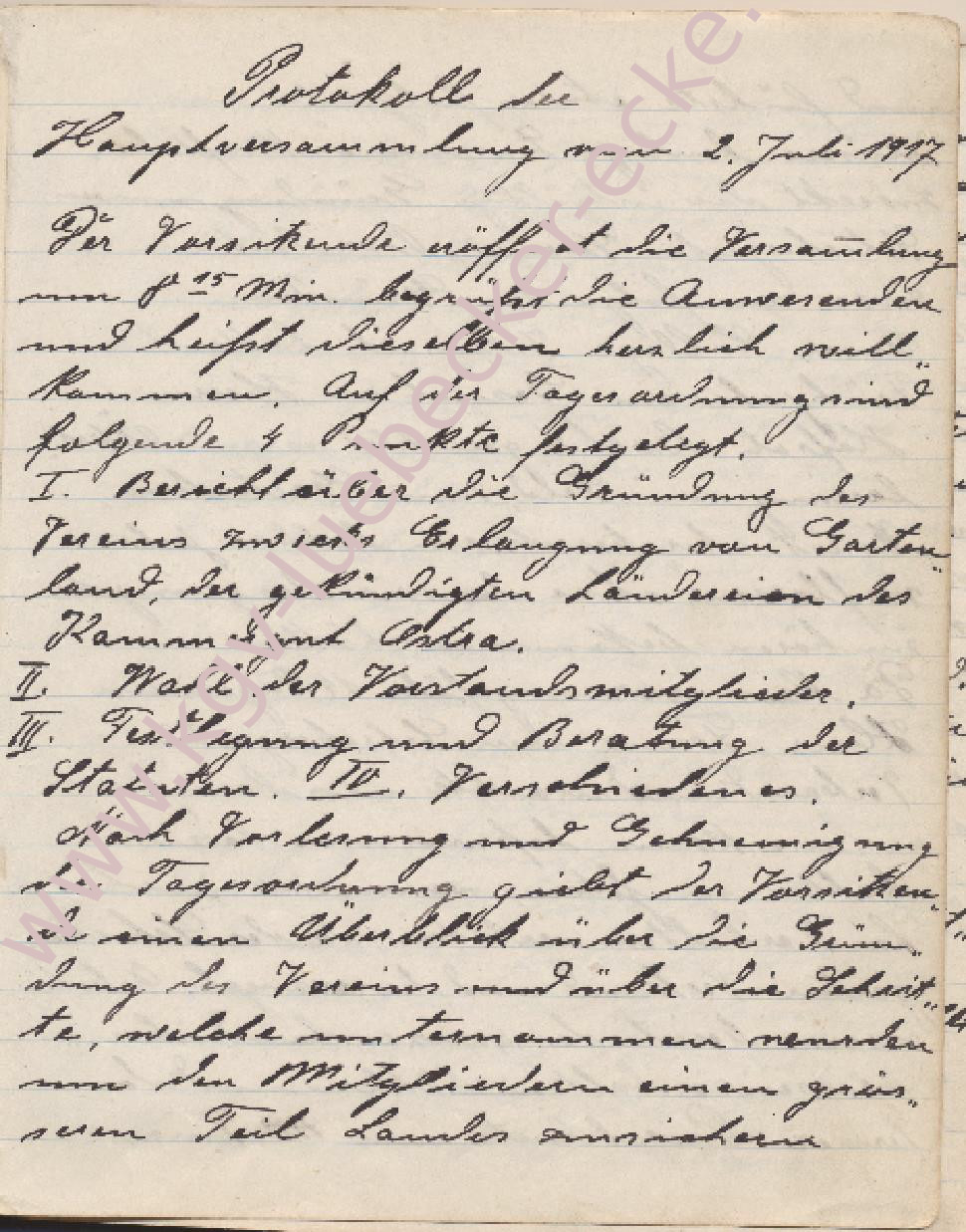

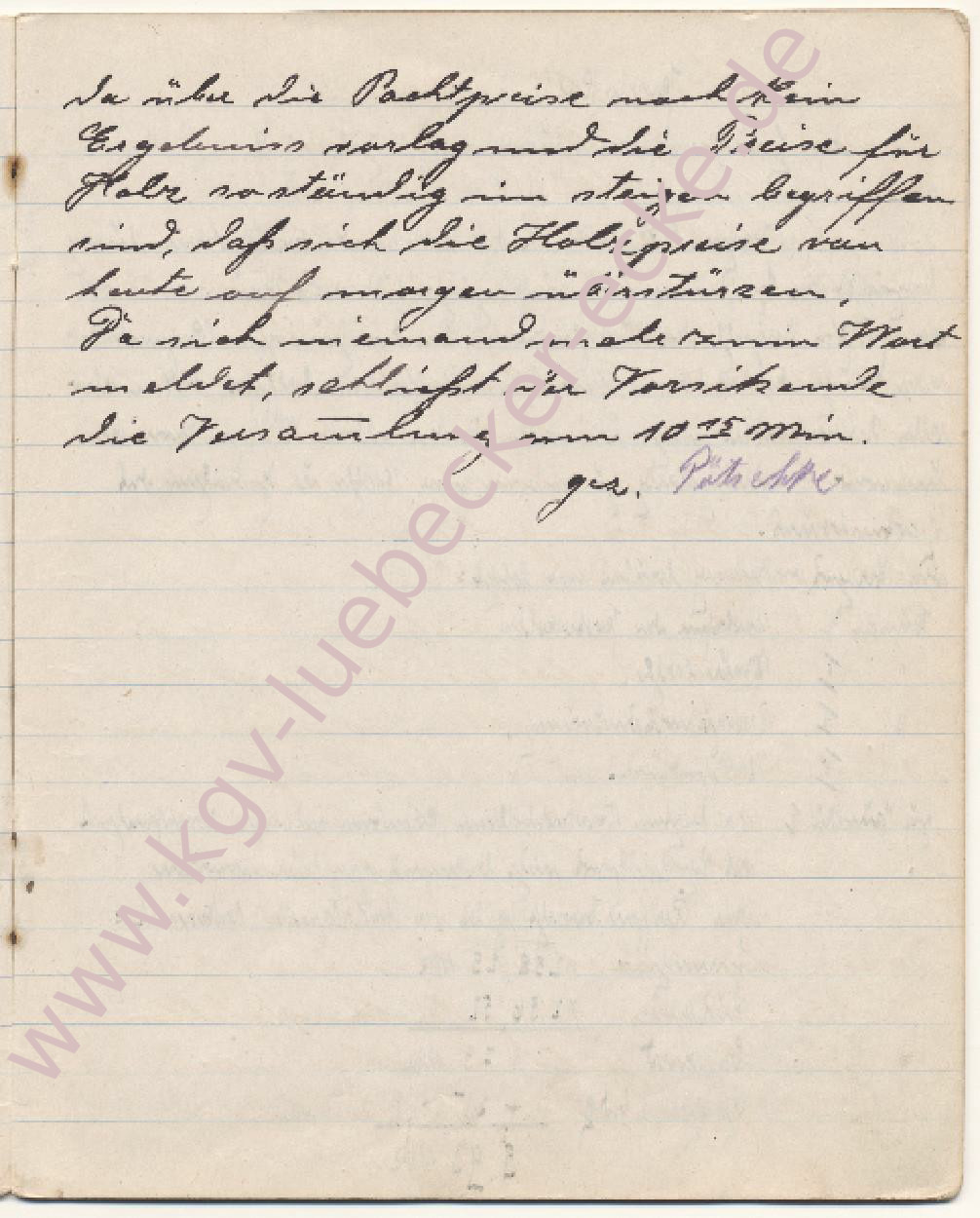

Protokoll der Hauptversammlung am 2. Juli 1917 (Übersetzung)

Der Vorsitzende eröffnet die Versammlung um 8.15 Min.

begrüßte die Anwesenden und heißt dieselben herzlich willkommen. Auf der Tagesordnung sind folgende 4 Punkte festgelegt.

- Beschluss über die Gründung des Vereins zwecks Erlangung von Gartenland,

der gekündigten Ländereien des Kammergut Cotta. - Wahl der Vorstandsmitglieder

- Festlegung und Beratung der Statuten

- Verschiedenes

Nach Vorlesung und Genehmigung der Tagesordnung gibt der Vorsitzende einen Überblick über die Gründung des Vereins und über die Gründe, welche unternommen werden, um den Mitgliedern einen seriösen Teil Landes anzubieten und führte etwa folgendes aus. Unsere heutige Zusammenkunft bezweckt die endgültige Gründung unseres Schrebergarten – Vereins „ Providentia“ und zwar aus folgenden Gründen

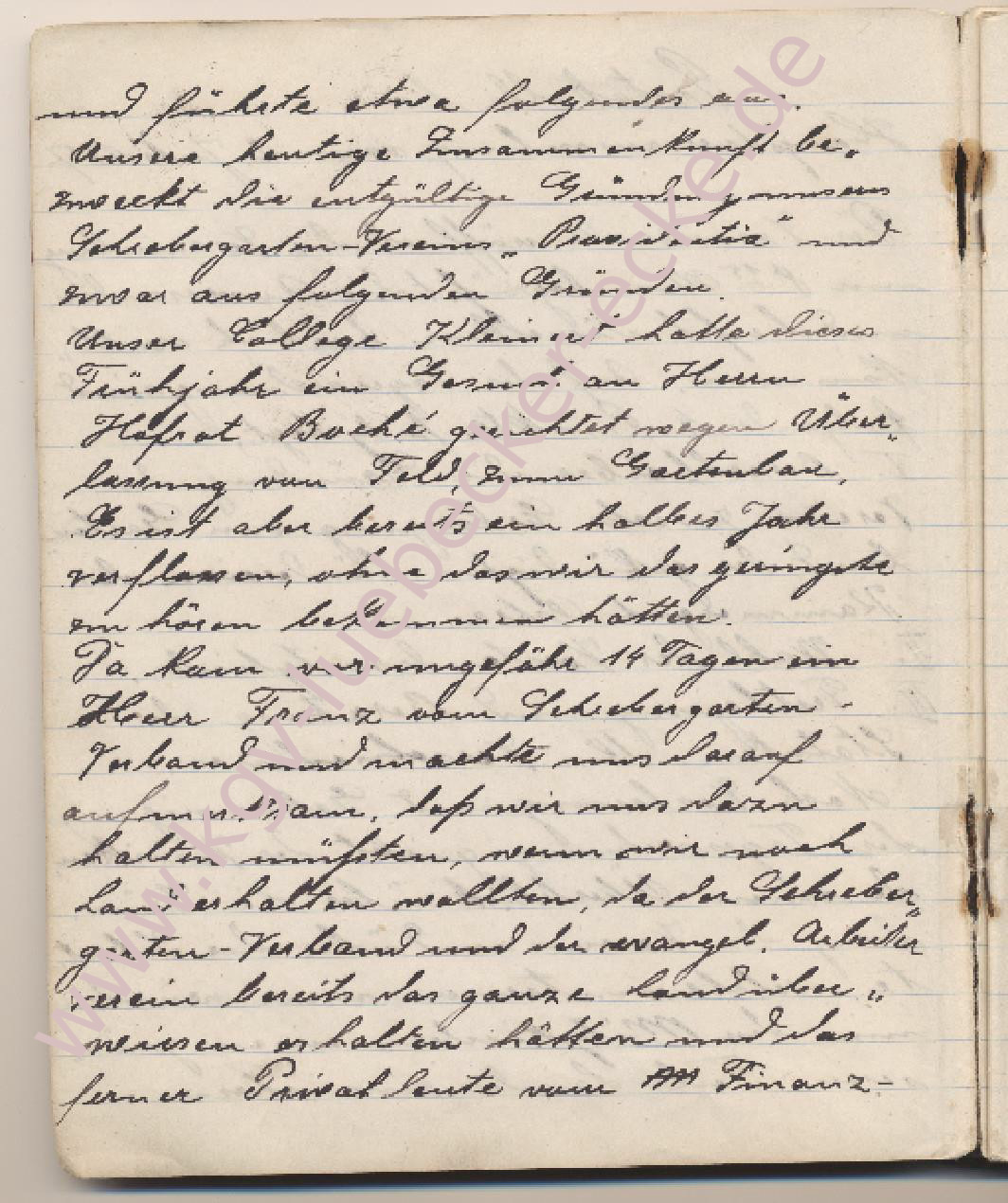

Unser Kollege Kleinert hatte dieses Frühjahr an Herrn Hofrat Bouche gerichtet wegen Überlassung von Feld zum Gartenbau. Es ist aber bereits ein halbes Jahr vergangen, ohne dass wir das Geringste zu hören bekommen hätten.

Da kam vor etwa 14 Tagen ein Herr Franz vom Schrebergartenverband und machte uns darauf aufmerksam, dass wir uns dazu halten müssten, wenn wir noch Land erhalten wollten, da der Schrebergarten – Verband und der evangelische Arbeiterverein bereits das ganze Land überwiesen erhalten hätten und das ferner Privatleute vom Finanzministerium keins mehr bekommen könnten, da das Finanzministerium auch noch mit größeren Körperschaften in Unterverhandlungen treten wolle.

Er empfahl uns, uns zu einem Verein zusammen zu schließen, und den Verein im Schrebergarten- Verband anzumelden, da wir dann das gewünschte Areal zugewiesen bekämen, denn der Verband gibt mehr Land an Vereine ab, welche mit im Verband verblieben sind. Daraufhin wurde der Verein unter dem Namen

Schrebergarten – Verein „Providentiae“

gegründet und einstimmig genehmigt.

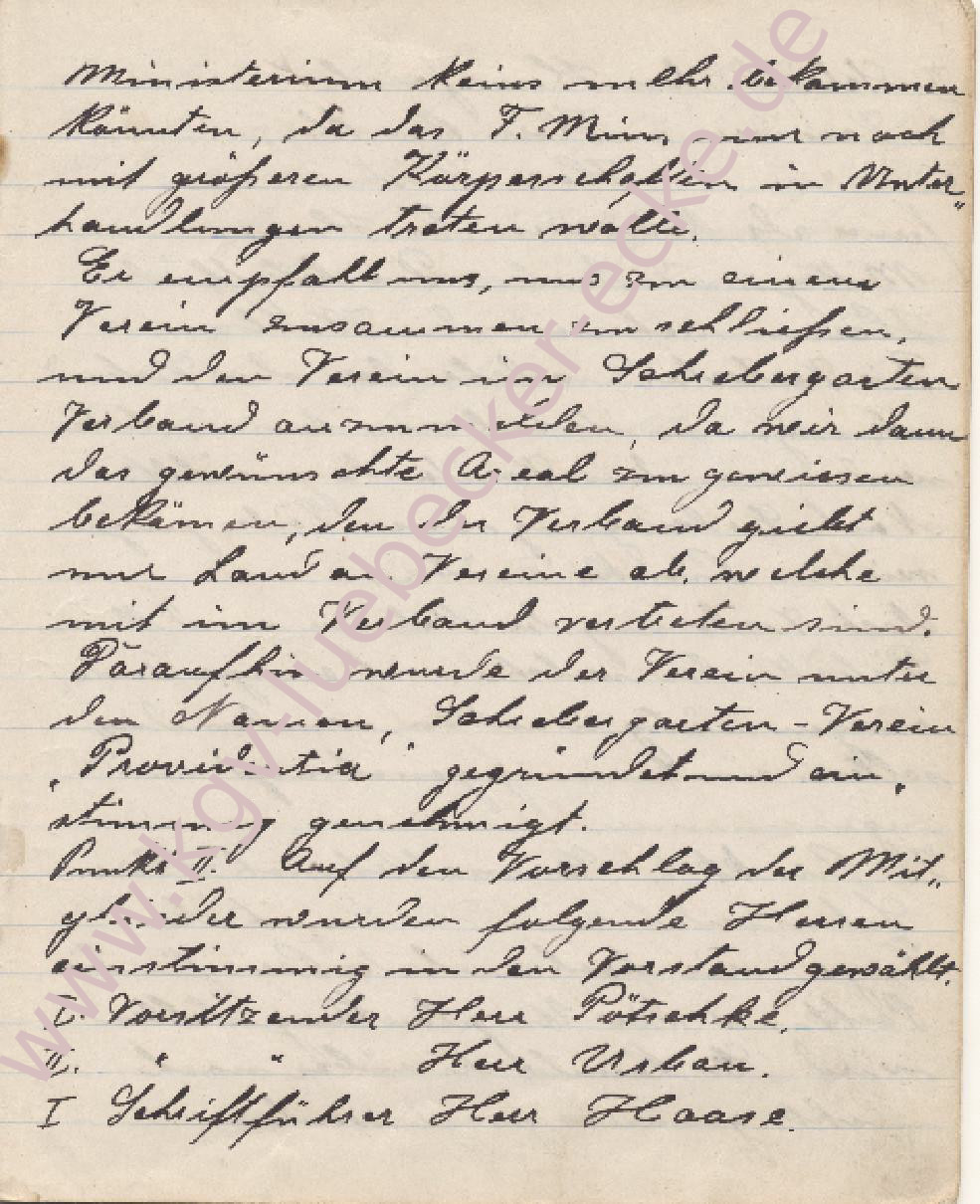

Punkt 2 auf Vorschlag der Mitglieder wurden folgende Herren einstimmig in den Vorstand gewählt

- Vorsitzender Herr Pötzschke

- Vorsitzender Herr Urban

- Schriftführer Herr Haase

- Schriftführer Herr Jacob

- Kassierer Herr Rentsch

- Kassierer Herr Kirsten

Ferner als Revisoren die Herren Mittag und Laube. Die betreffenden Herren nehmen die Wahl an. Die Vertreter, welche bei den Verbandsitzungen mit teilzunehmen haben, wurden aus dem Vorstand gewählt. Nach Erledigung dieses Teiles gingen wir zu Punkt 3 über.

Nach Verlesung der Statuten und einer Debatte, bei welcher sich einige Änderungen nötig machten, wurde die selbige einstimmig genehmigt und angenommen.

Zu Punkt 4

Es meldete sich Herr Schmiedel zu Wort und der Frage, wie hoch sich der Preis für die Pacht und die (Umplankung) stellen wird. Es konnte hierüber noch nichts Genaues gesagt werden, da über die Pachtpreise noch kein Ergebnis vorlag und die Preise für Holz so ständig im Steigen begriffen sind, dass sich die Holzpreise von heute auf morgen überstürzen.

Da sich niemand mehr zum Wort meldet, schließt der Vorsitzende die Versammlung um 10.15 min.

gez. Pötzschke

Protokoll der Hauptversammlung am 2. Juli 1917 (Original)

Original:

Quellen für diese Chronik:

- Protokollbuch aus dem Jahr 1917 mit der Niederschrift von 40 Protokollen

- Personelle Übersicht der Gärten 1 bis 281, beginnend mit Eintrag von 1916

- Einsichten in Unterlagen aus dem Stadtarchiv Dresden, Kopien, welche den

Verein im Gesamtbild der damaligen Zeit wiedergeben - Dokumentationen aus dem Staatsarchiv des Freistaates Sachsen,

Vereinsregister - Eher wenig Material für unseren Verein aus der SLUB

- Unterlagen aus dem Stadtverband der Kleingärtner sowie Unterstützung durch

einen Mitarbeiter der AG „Geschichte der Kleingärten“ beim Stadtverband - Autor der Web-Seite „Dresdner Stadtteile“

- Persönliche Gespräche beim Grünflächenamt der Stadt Dresden

- Bildmaterial aus der Web-Seite „altes Dresden“

- Unterlagen und Protokolle des Vereins

- Kassenbuch des Vereins von 1939 bis 1966

- Revisionsbuch des Vereins

- Unterlagen zum Bau des Vereinshauses

- Unterlagen zu den Medien Wasser und Strom

- Persönliche Gespräche mit Mitgliedern des Gartenvereins und des Vorstandes

- Eigene Erlebnisse seit 1987 und 17 Jahre Vorstandsmitarbeit in einem

Fachbereich - Erwähnen muss ich auch meine Mutter, sie hat das Protokollbuch in das heutige

Schriftbild „übersetzt“. Das war mitunter nicht ganz einfach, die alte Handschrift

richtig zu deuten und hat auch seine Zeit gedauert - Infomaterial aus der bis 2012 in Cotta erschienen Stadtteilzeitung „Frosch Post“

- Ohne Erfolge gekrönt waren Recherchen im Amt für Kartographie sowie im

Grundbuchamt Dresden, zwecks Nachweis der Herkunft und Besitzrechte des

Flurstückes unserer Anlage